他是深受學生、校友、職員愛戴的胡校監

「教育的根本,不止是教導學問,更是培養品行,塑造人生。」這句話正是胡校監一生奉行的辦學精神。他是學校的燈塔,用一生的光芒引領著無數學生航向未來的彼岸;他的愛與奉獻,宛如春風化雨,滋潤著每一位學子的心田。胡校監常常提到,一所學校的重要根基有三方面:學生、校友和職員。我感恩擁有這三個身份,也有幸見證他對學校的無私付出。

學生時期:溫暖的守護者

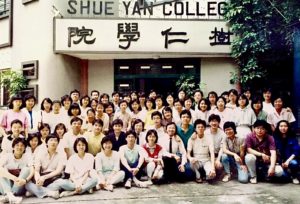

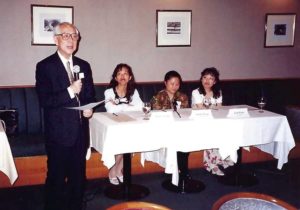

1991年,我初入樹仁學院,懵懂青澀。作為社工系會幹事會的成員,我第一次感受到來自胡校監的關懷。他不僅親臨學生活動,還總是帶著溫暖的笑容鼓勵我們。

在薄扶林的迎新營上,我仍記得他站在營地小禮堂, 對新同學語重心長地說:「努力求學,將來用所學回饋社會。」那晚的星空下,他的話像星辰般閃耀,成為我們奮鬥的目標。

回母校:見到嚴師與慈父的雙重角色

2001年,我帶著留學歸來的夢想,回到母校任職學生事務處。在這些日子,我有幸見證了胡校監對學生和校友無微不至的關懷,他忙碌的身影經常出現在學生團體的就職典禮、校友會的活動中。記得有一次,他堅持和我一起乘搭巴士和港鐵前往沙田大會堂觀看劇社舉辦的話劇表演。他看重學生的舞台,要做他們的觀眾,因為這是他們的夢想起點。即使當時胡校監已屆八十多歲的高齡,卻依然勇於探索新地方,體驗不同的新事物,充分展現他對學生多元發展的重視。

然而,平易近人的他也有嚴厲的一面。一次我因工作疏忽,被他嚴厲批評,俗稱「吃了貓麵」。然而,在他責備過後,總會耐心地向我解釋問題所在,他告訴我:「你是我的學生,所以我會多講幾句。」他的話讓我明白真正的關愛,我清楚知道他對我嚴厲,是希望我成為更好的自己。

榮耀時刻:感動的力量

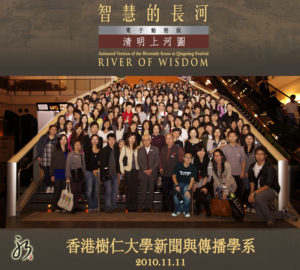

2010年,胡校監與鍾校長榮膺「感動香港十大人物」。頒獎禮前五天,電視台要求學校組織一百名學生和校友在頒獎禮上唱校歌,以支持胡校監。當我向學生及校友發出電郵邀請後,僅三天內便收到一百人回覆,這充分展現了校監的魅力與影響力。頒獎禮當天,來自校內外的一百名學生與校友齊聚一堂,在台上用校歌向他致敬。

生命的啟迪:謙遜與誠懇的榜樣

胡校監的謙遜,不僅體現在對他人的尊重上,也體現在對自己的反省中。有一次,他誤會我遺失了兩張獎學金支票,過了一段日子,他才發現支票一直放在抽屜裡,於是他向我道歉:「對不起,我錯怪了你。」他的真誠讓我學到,承認錯誤並非軟弱,而是一種值得尊敬的力量。今天,我時常提醒自己對同事要坦誠、尊重和負責任,同時也要體恤他人的感受。

永恆的星光:對社會的深遠影響

2007年,國際知名業餘天文學家楊光宇為表彰胡校監與鍾校長的貢獻,將他於2001年首次發現的兩顆小行星「34778」和「34779」號分別命名為「胡鴻烈」星和「鍾期榮」星。如今,無論白日或黑夜,這兩顆小行星依然閃耀在天際, 照耀著我們。同時,這兩顆星辰,彷彿在訴說著他們的故事,他們的精神如同星光,將永遠指引後人,激勵每一顆心靈去探索、去成長。

結語:懷念與感恩

胡校監的一生,是責任與愛的寫照,他用行動告訴我們,教育不僅是傳授知識,更是塑造人品。他的身影雖已遠去,但他的精神卻如星辰般長存。我懷念他,也感謝他,因為他的一生,讓我親歷何為真正的教育。「校監,感謝您培育之恩!」

HKU193congregation-名譽社會科學博士19.3.2015-576x1024.jpg)

社工系系會迎新營14.9.1994-709x1024.jpg)

葉秀燕

(協理副校長(學生事務)、1995年社工系畢業生)

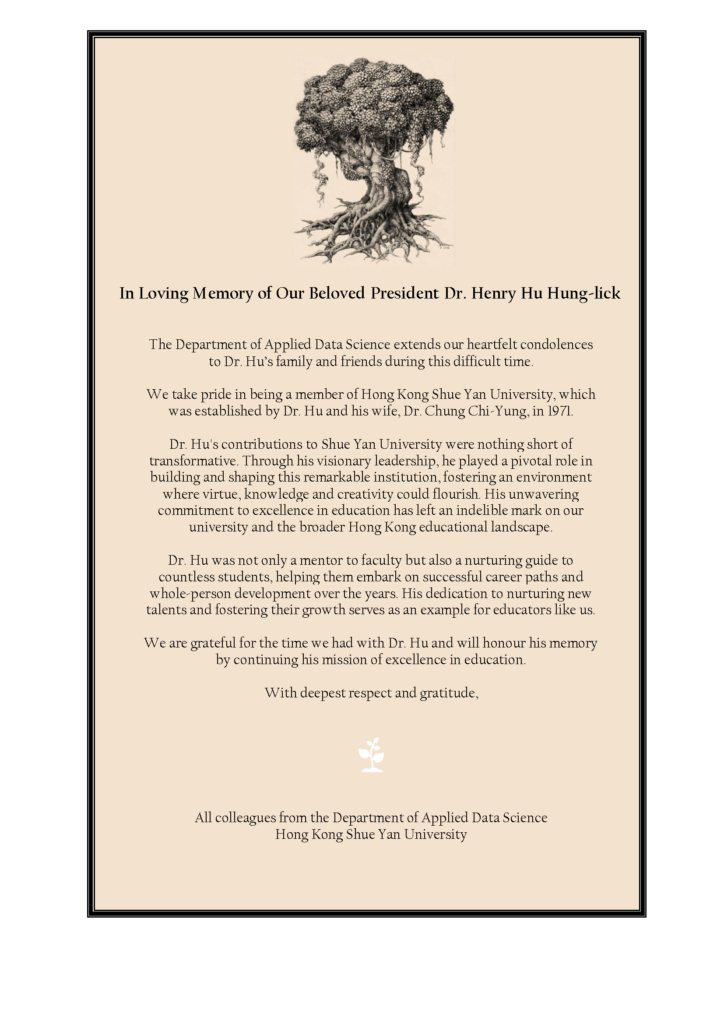

沉痛悼念胡鴻烈校監

樹仁大學校監胡鴻烈辭世,行政長官李家超表示哀悼,並向他的家人致以深切慰問。他指胡鴻烈為香港專上教育發展付出龐大財政資源和個人心血,「春風化雨,為香港立德樹人」,並一直積極參與公共事務,「貢獻卓著」。李家超表示,胡鴻烈與妻子鍾期榮一同創辦樹仁書院,增加香港青年接受專上教育的機會,並始終堅持「敦仁博物」的教育理念,不遺餘力推動樹仁成為樹仁學院和香港首所私立大學。胡鴻烈為香港樹仁大學親力親為,直至離世前一直擔任校監兼校長,深受師生和校友敬重及愛戴。

作為樹仁大學曾經的學生,我終生感念胡鴻烈博士與鍾期榮博士的無私奉獻與諄諄教誨。兩位創校先賢以「敦仁博物」為訓,傾盡家財、畢生心血築起這座人文殿堂,不僅為學子提供知識的沃土,更以身作則教會我們何謂堅毅、仁愛與擔當,「樹德立仁」的精神滋養了我的學識與人格,成為人生路上永不熄滅的明燈。

兩位教育家的遠見與胸懷,讓無數如我般的學子得以在浮躁世代中扎根成長。此恩此德,終身受益;樹仁之魂,永誌不忘。願承遺志,以所學回饋社會,不負初心。

胡鴻烈與妻子鍾期榮一同創辦樹仁書院,付出龐大財政資源和個人心血,自1971年創校以來,胡氏夫婦傾注個人財力心血,把學校從專上學院發展為2006年政府認可的私立大學,培養逾三萬五千名畢業生,獲「香港私立教育先驅」稱譽。胡鴻烈的逝世標誌着香港教育史一個時代的落幕,其精神將透過樹仁大學延續。

胡鴻烈與鍾期榮夫婦創校的故事,不僅是一段感人至深的奮鬥史,更是香港私立教育從無到有的縮影。我們看到的不僅是一位教育家的背影,更是一個教育理想的永恆火種。

在1971年的香港,創辦一所私立院校無異於一場豪賭。當時的香港教育生態由公立院校主導,私立教育步履維艱。胡氏夫婦卻以「敦仁博物」為理念,毅然投身這場看似不可能完成的事業。他們變賣房產、耗盡積蓄,將個人命運與香港教育緊密相連。這種近乎固執的堅持,背後是對教育本質的深刻理解。他們認為,教育不應是標準化生產線,而應是多元價值的培育場。樹仁的創辦,為香港教育注入了寶貴的多樣性。

胡鴻烈夫婦最令人敬佩之處,在於他們面對困境時永不退縮。從專上學院到政府認可的私立大學,三十五年的奮鬥路上, 有多少次可能放棄的時刻?財政危機、政策限制、社會質疑,任何一道坎都足以讓常人卻步,他們卻選擇了堅守,積極履行教育擔當。在功利主義盛行的時代,他們守護著教育的純粹性,證明了個人的堅持確實可以改變本港的教育版圖。

胡鴻烈校監離世後,我們不禁要問:他留下了什麼?三萬五千名畢業生是一個答案,香港首所私立大學是另一個答案。但更深層的遺產,是他樹立的教育家精神典範-那種將個人命運與教育事業融為一體的人生選擇。在商業化浪潮衝擊教育領域的今天,胡氏夫婦的故事提醒我們:教育終究是「育人」而非「製器」的事業。真正的教育家不追求短期回報,他們播種,讓後來者收穫。

胡鴻烈的背影漸行漸遠,但他點燃的教育火種仍在燃燒。在樹仁大學的課堂裡,在畢業生的實踐中,「敦仁博物」的理念繼續生長。這或許是對一位教育家最好的紀念。他的教育理想在新的時代條件下獲得新生。香港教育的天空因這團火而更加明亮,而我們每個人都可以成為傳遞這火種的人。

龍子明 (1983年畢業生、香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長、樹仁大學校董會委員)

悼念胡鴻烈校監

香江鶴唳慟賢良 噩耗傳來欲斷腸

勤政為民心志苦 散金興學盛名揚

解紛排難功勳在 立範垂型德業彰

今赴蓬山應笑慰 滿城桃李正芬芳

七月廿七日,傳來了樹仁大學校監胡鴻烈博士的離世消息時,整個校園和社會都籠罩在沉重的悲傷之中。

我在三十年前由鍾期榮校長推薦到樹仁大學任兼任商學院講師,期間得到鍾校長的敦敦教誨和關懷,也和胡校監時有接觸,當我在全港詩詞創作比賽中得獎時,校監也曾兩次親臨頒獎典禮以示支持,他的親切笑容和溫暖言辭,至今仍不能忘記。

胡校監以其熱愛教育、無私奉獻的精神,被人們所景仰。他不僅對教育事業充滿熱情,更將自己的畢生積蓄投入其中,以實際行動支持著學生和學校的發展。他堅信教育是改變命運的力量,是社會進步的基石,因此毫不吝嗇地將自己所有的心血都奉獻給了這個崇高事業。

胡校監是一位為民請命的領袖,在任職兩局議員時,他時刻關心著普羅市民及整個社會的福祉。他積極推動市政的改革,為流動小販爭取頒發牌照和固定地方營業,為含冤受屈市民在法庭上辯護,亦因此深受社會敬重,得到政府的嘉獎。

樹仁大學胡校監和鍾校長的領導下,促進了學校的健康發展,推動了師生的成長和進步。他注重培養學生的獨立思考能力、創新意識和社會責任感,致力於打造一個充滿活力和創造力的學術氛圍。他的教育理念和價值觀將長存於樹仁大學的校園,啟發著一代又一代的學子。

胡校監的離世給樹仁大學帶來了沉重的損失,但他的精神與價值觀將永遠在這片土地上生根發芽。他的無私奉獻和對教育事業的熱愛將成為樹仁大學永不磨滅的光輝,激勵著所有的師生不斷向前,為社會的進步和發展作出更多的貢獻。

在這個悲痛的時刻,讓我們共同懷念這位偉大的教育家,感恩他為樹仁大學和教育事業所做出的一切。

方釗博士 (1993年工商管理學系畢業)

胡鴻烈校監的離世令人無限哀痛。作為曾親受其惠的後輩,我深感榮幸能與他相識共事,更深深敬佩他「為善不言,潤物無聲」的風範。

憶及當年我與同學獲海外大學研究院錄取,卻苦於無力負擔費用。校監得知後,不僅主動協助我們聯絡商會申請免息貸款,更借款資助我赴外求學。畢業返港後,家人籌足款項,囑我儘快歸還。時近歲末,多次致電未果,他的助手見我焦急尋訪,雖不明就裡,仍因我是樹仁學生而代為轉達。年初四,校監接見時得知我急迫求見只為還款,竟顯訝異-原來他早已忘卻此事。想來如我般受他默默相助的學子,當不計其數。後來,他更曾幫助我的學生赴海外深造。

在樹仁任職期間,數次隨他宴客,見其待人慷慨。他卻始終克儉克勤,我曾親見他日常出入多乘公共交通, 甚至曾與他同搭地鐵。有次從看護處聽聞,他抱恙寧服成藥也不願就醫。這般克己厚人的品格,令人動容。

多年前某次學生的交職典禮上,當校監隨司儀指示,與眾人一同起立迎接步履蹣跚入場的「學生嘉賓」時,我內心既慍且愧:學生何忍令長者久候?他卻始終含笑而立,如此寬和。

猶記系會活動、謝師宴,凡得閒他必到場支持。大婚前日,他特意喚我至辦公室, 遞上利是與祝福, 待後輩宛如子侄。那溫暖笑靨,永銘心間。我的弟妹皆畢業於樹仁,子女亦在樹仁出生成長。如今您驟然離去,令人萬分不捨。雖然與您交談不多,但您慈祥的笑容與高貴的風範,至今仍在無聲地教導著我們。

李樹甘博士 (經濟及金融學系系主任、1984年經濟學系畢業生)

【永遠懷念尊敬的校監胡鴻烈博士】

驚悉我們敬愛的校監胡鴻烈博士以105歲嵩壽安詳辭世,不少師生、校友們都紛紛公開緬懷悼念,流露無盡哀思和感恩之情。猶記得2014年,我曾以校友身份為鍾期榮校長辭世撰文誌哀,未料11年多後,深夜提筆再為胡校監抒寫悼念文章,百感交集、萬般不捨。畢竟他們是樹仁的精神領袖,受師生敬重和愛戴之程度,在大專界可謂無人能及。昔日校監的音容笑貌與點滴關懷,瞬間湧上心頭。

在我就讀樹仁的年代,胡校監的身影已經常在校園出現,總覺得他事事親力親為,樂於出席同學們邀請的各類活動,對學生的愛惜可謂毫無保留。在此,衷心感激胡校監與鍾校長傾盡畢生心血,篳路藍縷,一手創辦了樹仁,為一眾莘莘學子提供多一個就學途徑,減輕我們當年尋求出路時的徬徨。二人作育英才、春風化雨、以生命影響生命,其無私奉獻的精神,成就了一代又一代的「樹仁人」。

那四年的大學生涯,是我人生中最美好的時光。縱然樹仁某些條件未必及得上傳統八大,但只要你投入過樹仁的校園生活,這是一所充滿人情味的大學,學習機會絕不比人少,新傳系更是理論與實踐並重。樹仁的一磚一瓦背後,正正是胡校監和鍾校長多年來的堅持和毅力而成就,由自資覓地建校,拓展學院規模,到成功把樹仁升格為私立大學,甚至在寶馬山上興建學生宿舍,背後的故事有血有汗。但願師弟妹們學懂珍惜和感恩,勿忘校監和校長的創校初衷和錚錚風骨,銘記那份來之不易。

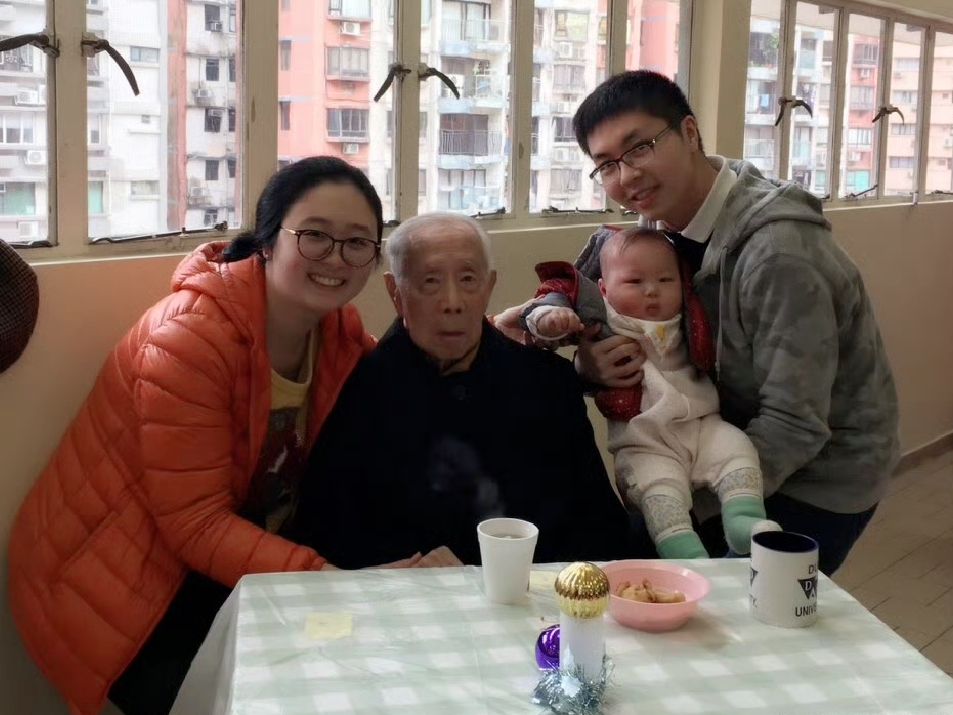

回想最後一次回母校探望胡校監,已經是多年前的往事,尤記得他那斑白的頭髮、慈祥的笑容、窩心的問候、眉宇之間的歲月痕跡,是多麼的親切而又無比溫暖,可惜在疫情後未有機會相約畢業同學再去探望。雖然大家對尊敬的胡校監辭世深感哀痛,但深信「樹仁人」無論身處世界何方,或在社會擔當任何崗位,定必謹記「敦仁博物」的校訓,踐行「己欲立而立人,己欲達而達人」的精神,努力貢獻社會,不忘校監、校長和老師們的教誨。

總結胡校監和鍾校長的一生,絕對可以稱得上為香港本世紀最偉大的教育家,對社會其他方面也作出過不少貢獻,簡單的片言隻語實不足以讚譽二人之功德。再次衷心感激我們敬重的胡校監,願您與摯愛的鍾期榮校長快樂地重聚於平安天國,繼續守望與眷顧樹仁的「仔仔女女」們,為大家多多加油打氣。您們的偉大貢獻與崇高品格將永留青史,長存在我們心中。

校友、前《仁聞報》副總編輯 宋佩瑜

錚錚風骨 仁心長存

永遠懷念我們敬愛的校監胡鴻烈博士

53年10個月零7日是樹仁學子應當銘記的年期,因這是我們敬愛的胡鴻烈校監自1971年9月20日創立樹仁書院以來,為樹仁無私奉獻的半生歲月。經過這19,652日的奮鬥與堅持,胡校監於2025年7月27日走畢他的仁心仁路,與天家的鍾期榮校長重聚。胡校監和鍾校長都以他們樹仁的職務為一生一世的承諾,永不言休。我們不捨兩老的離去,但也祝願他們倆此後無牽無掛的悠閒。

我們懷念胡校監,不僅是他一手創立樹仁,為樹仁大學付出了大半生的努力,更在於他作為一位真正的教育家,窮畢生心力推動香港高等教育發展,以一己之志,為莘莘學子提供更多元的大學教育機會。

是的,機會是留給有準備的人,但是誰創造機會及把機會留給有準備的人?所以凡是樹仁人都明白和認同,當日沒有胡鴻烈博士及鍾期榮博士創立樹仁為學子留下機會,也就成就不了今日的我們。

對我們一眾樹仁校友和在校學生而言,胡校監就如一位關愛我們的慈父,在我們迷失時指引方向,在我們信心動搖時予以支持,在我們失落時給予鼓勵。而他從不要求我們為樹仁回報甚麼,他說過,我們給他最好的回報,就是做一個能貢獻社會的人。正因如此,大家尊稱胡校監為「樹仁之父」絕不為過。

胡校監以「樹仁」為名立校,以「敦仁博物」為校訓,反映他十分重視培育仁德兼備的個人品格,寄望樹仁學子既有敦厚仁愛的品格,又擁有廣博的學問知識。校監對我們有所期許,我們又豈可辜負他?

對我們而言,這位慈父與樹仁之間就是劃上了等號。樹仁大學不僅是一所矗立於寶馬山上的學府,從其發展歷程,我們還見證到一位教育家對辦學的執著與堅持,當中更透現出作為領導者應有的錚錚風骨。胡校監對大學發展策略定位的高瞻遠矚,躬體力行落實願景的決策品格,準確判斷形勢變化的洞察力,以及在挑戰面前展現的抗逆力和無比毅力,無疑都是我們一眾學子的楷模。

胡校監和鍾校長合二人之力,扛起了興辦私立大學的重擔,他倆寧捨政府資助,堅持以理想的四年制大學模式辦學,守護教學自主,而代價就是大學營運要承受沉重經濟壓力。但這無阻胡校監的決心,謀劃對策,為樹仁的持續發展打穩根基,就如他在寶馬山陡峭斜坡打下176支樁柱來興建樹仁大學本部校舍。如此的擇善固執,在香港教育界尚無前人。

校監和校長今雖遠去,但樹仁精神長存。「樹德立仁」和「敦仁博物」的種子已在每個樹仁學子心中萌芽和成長,我們必將這份信念傳承下去,各自在社會不同崗位作出貢獻,回饋母校,回報校監和校長的無私奉獻,共同推動社會和諧進步。

校監、校長,下課鐘聲響了,你們就安心地把樹仁交託給我們,休息去吧!我們會做個堂堂正正的樹仁人,並踐行校歌中的訓言-「不為己,但為群,犧牲小我,達成博愛;不負母校樹仁,莫忘母校樹仁。」

香港樹仁大學校友會管理委員會暨眾會員

永遠懷念的胡鴻烈校監

胡鴻烈校監總是笑容滿面,氣度謙和地穿梭於校園內外。那位身高不過一百六十多厘米的謙謙君子,卻是許多樹仁畢業生心中的巨人。自上世紀七十年代創辦樹仁學院以來,他為無數原本無緣接受高等教育的青年打開了知識之門,改寫了千千萬萬年輕人的命運。能成為其中一員,我深感幸運。

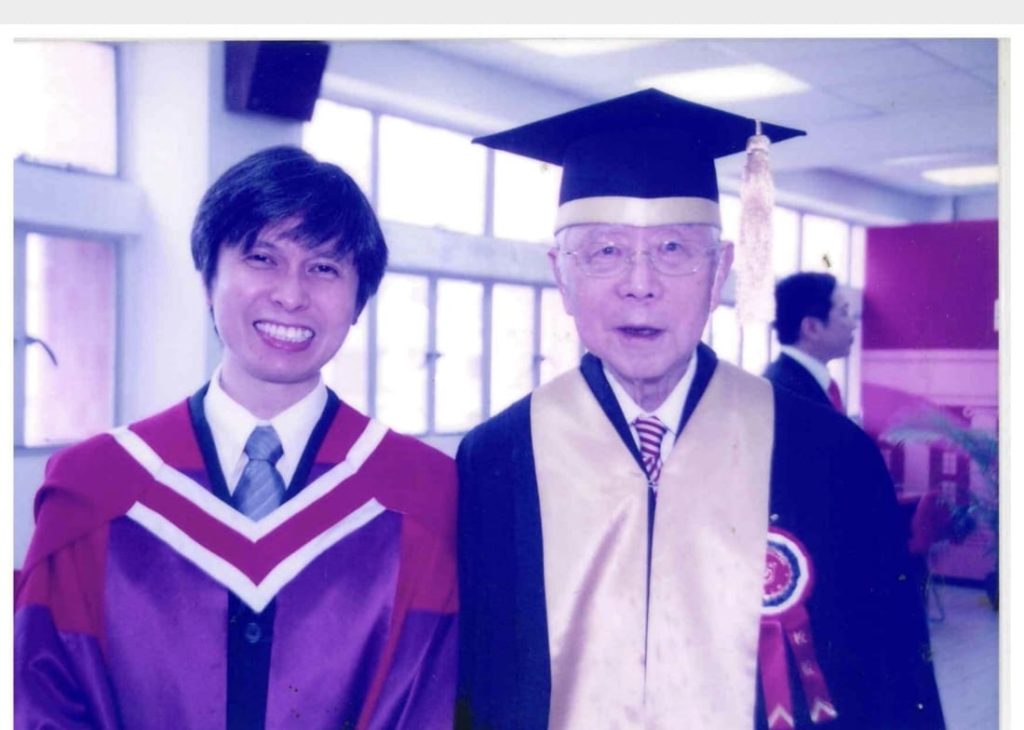

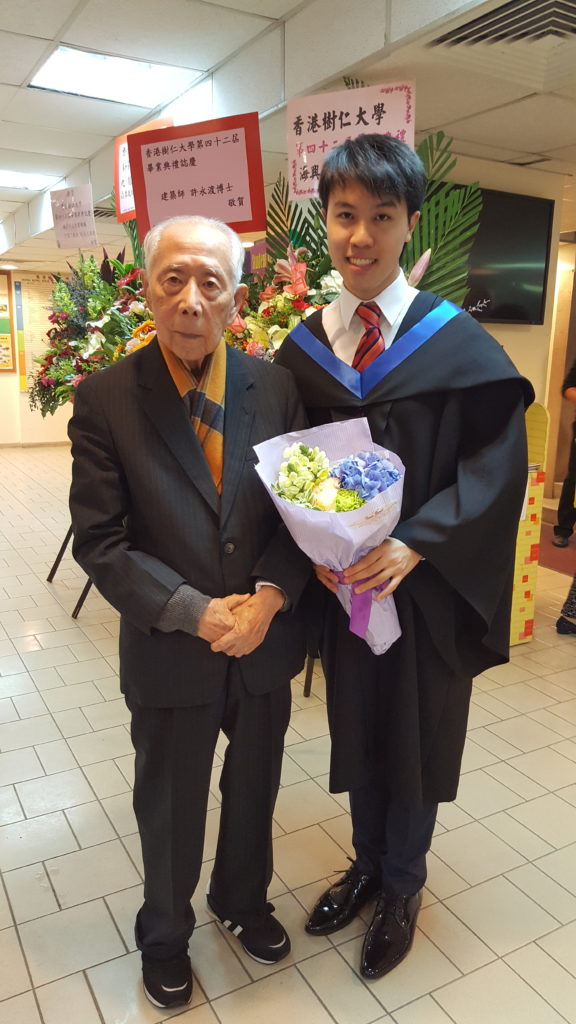

在我心中,對胡鴻烈校監所給予的教育機會,讓我能研讀所愛學科、開拓人生出路,始終懷著無限感激。記得最後一次見到胡校監,是2018年我博士畢業之時。那個星期六下午,我在宿舍樓下等候他散步下來,他欣然與我合影留念。後來因疫情未能舉辦他的百歲壽辰慶典,自此未再見面。

我相信,若要在香港高等學府中尋找一位與學生合照最多的領袖人物,胡鴻烈校監必屬首選。校監仙遊後,網上充斥著舊生們與他的校園合照,足證他平易近人、身體力行。即使年逾八九十,仍常見他每日回到辦公室,或漫步慧翠道,亦或現身圖書館閱讀報章。他的親切在於每逢遇見舊生,主動握手問候;他溫暖、柔軟的手,傳遞給我的是無言的支持與鼓勵。

在樹仁三十至三十五周年前後,我承蒙鍾期榮校長提攜,獲邀任教於樹仁學院。當時學院正積極申請成為私立大學。最難忘是有幸踏足他那簡樸的校監校長宿舍拍攝,他們的居所不是什麼豪門大宅,乃隱身於樹仁圖書館綜合大樓的一處三室兩廳,家居陳設樸實無華,以實用為主。入門是一張深啡色實木飯桌,古樸典雅;工作間有一排書櫃和一張書桌,窗外正是慧翠道,可目迎學子步入校園。當年校監總是溫柔地與當時已中風的鍾期榮校長交談,讓人感受到他們的鶼鰈情深。為迎校慶他更親自揮毫寫書法,字跡行雲流水,剛健有力。

有一年春節,在校園巧遇校監,他親切地從西裝口袋取出紅包,送上祝福。接過紅包時,心中盈滿溫暖與感恩。

歲月流轉,偶爾會想起他,希望能在慧翠道上與他重逢;但也明白他年事已高,須多加保重。今日,他與校長在天國重聚,願兩位無私奉獻的教育家安息自在,光耀後人。

陸寶玲(1994年新聞系畢業生)

現為香港大學李嘉誠醫學院講師

我是樹仁學生

1989年在樹仁中文系畢業後,先後讀過教育學院、公開大學、北京大學、中文大學,然而,每當有人問我在哪裡畢業,我總會答:樹仁!

在當年的開學禮,知道寶馬山校舍第一年啟用,更知道屋頂是胡校監、鍾校長用他們的積蓄蓋上的。在學期間,校監、校長堅持四年學制不接受資助,我們知道校監、校長有教育原則。

與鍾校長面對面的談話,只有一次。當年中文系申請升格為學位課程,我以畢業生的身份回校面見評審委員;面見之後,與幾位與會者跟過來了解評審進展的鍾校長交談了幾句,大致上提到評審不一定認同本校課程的尚古特色。

與胡校監更從未交談,最近距離的,應該是一次給中學教師的專業發展講座;胡校監是講者之一,我坐在前排位置。胡校監當年以樹仁中學校監的身份獲邀分享,以英語發言,還記得胡校監在回應一道提問時謙稱,他的教師才是專業,他不是。

我是樹仁學生,卻沒有與胡校監交談的經歷,更沒有與胡校監、鍾校長的合照,然而,彼此的距離從不遙遠。數年前,中文系系友會成立,同日的上午,我出席了中大博士班的畢業禮;系友會成立安排了學長分享的環節,我被問到是否已滿全了自身對母校的期許,我哽咽回答,萬千觸動,感受豐盛,這非早上畢業的欣悅可以媲美。萬千觸動,感受豐盛,源於我今天在職場上薄有收成,源於對當年落第後樹仁給了我升學機會的感恩。

一個升學機會,緊密地結連了胡校監、鍾校長與我的深厚情誼,深刻的烙上了我是樹仁學生的身份標記。鍾校長已去,胡校監也離開了我們,然而,他們永活在「我是樹仁學生」這身份之中!

彭耀鈞 (1989年中文系畢業生)

很多人不認識樹仁大學。樹仁大學是一間校風純樸的大學,它沒有奢華的校舍,也沒有高調的推廣,它只是樸樸實實的,希望將所有學生教育成材。

回想我在樹仁的日子,也是我最開心的日子,雖然我和胡校監認識不深,但是他對樹仁的情意結,對私立學校的不屈不撓精神,是令我十分敬佩。我在這裏希望樹仁經過校監所有的精神貢獻,在未來的日子可以繼續發揚光大,成為香港甚至世界一所著名的大學,繼續教育英才。

黎嘉恩 (會計學系1988年畢業)

何祥榮 (中文系老師)

思念胡校監

在返學的日子裡,胡校監經常出現在校園各處,總是主動與學生打招呼,親切地閒聊,從不擺架子。他從不是那種高高在上的校監,而是真誠關懷學生、平易近人。那些看似平凡的相處片段,如今卻成了腦海中最鮮明的記憶。

讓我感受最深,特別是他與鍾期榮校長傾盡心力興建校舍,堅持私

人辦學理念,拒絕政府資助,只為守護教育的自主性。正因為他們的堅持,無數學生才得以延續求學夢。從新聞中得知,胡校監更曾發起「爭取中文成為法定語文運動」,並積極協助推動香港九年免費教育政策,為本地教育默默付出,無私奉獻,寫下重要一頁。對我而言,胡校監不僅是一位校監,更是「樹仁精神」的化身-親

切、堅持、有心、有愛。他的身影與信念,早已深深融入我們的成長歲月,成為難以磨滅的精神指引。謝謝您,陪伴整個校園一同成長,陪伴我們一代又一代學生走過青

春。

吳詩雅 (2009年工商管理學系)

超越的旅程,永存的傳承-胡鴻烈博士

懷著無限感恩與敬意的心情,我深切悼念我們敬愛的校監胡鴻烈博士。

他的一生充滿勇氣、遠見,以及對教育無比堅定的承擔。他與摯愛的夫人鍾期榮博士攜手創辦樹仁學院(現為香港樹仁大學),用畢生積蓄與心力栽培無數年輕人,實踐中國文化的博雅教育。

我有幸成為他們教育理念下的受益人之一。1991年,我踏進樹仁,記得入學面試那天,我滿懷熱誠地談及自己希望幫助有需要人士的志向,樹仁給了我一個機會,讓我開展了這段意義深遠的社會工作之路。

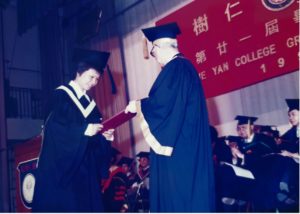

那四年的校園生活不僅奠定了我專業的基礎,更塑造了我的品格、信念與世界觀。1995年從胡博士手中接過榮譽文憑的那一刻,是我人生中最珍貴的回憶之一。

胡博士一生樸實無華,卻充滿慈愛與奉獻精神。他選擇過簡樸的生活,將資源與時間投放於教育事業,將學生的前途放在首位。他常說「困難是推動發展的機會」,這不僅是座右銘,更是他一手建立樹仁、帶領其成長的座標。他的真誠與無私,我至今仍深受感動。

現今,我在瑞典首都斯德哥爾摩一所多元文化地區的學校當輔導員,以及在十九間學校擔任學校輔導員的監督員,支援來自世界各地、不同背景的學生和家庭及輔導員的專業發展。無論文化、語言或制度如何不同,我始終堅持在樹仁學習到的信念與價值:敦仁博物、厚德載物、助人自助、發揮潛能。胡博士的樹仁精神,在他所培育和賦能的學生生命中延續,遠遠超越了他創建的大學的牆壁之外。

謹此向胡博士的家人及整個樹仁大家庭致以最深切的慰問。願他高尚的品格與一生的奉獻精神,繼續激勵香港未來一代的莘莘學子,勇敢追求知識,秉持仁心,服務社會。

敬以永恆感激與無盡懷念。

葉倩儀 Sin Yee Szabo Yip (1995年社工系畢業生)

永遠懷念胡鴻烈校監夫婦

我是樹仁第三屆的畢業生,申請入學前得胡校監鼓勵,日間可以繼續工作,晚上修讀工商管理課程。相信我是早期較少用三年時間(包括星期六和暑假,由9/1974至7/1976) 完成四年課程的學生之一。就是因為長時間留校,除了接觸學科教授外,與胡校監、鍾校長相處也較多,他們對初出茅蘆來自大埔的我更愛護有加,怕我路途遙遠,捱不住緊密的課程。為了証明自己有决心,我真是一個很勤力的學生,當年我是被選派和「評審學院委員會」見面的學生之一。

畢業後,我繼續進修,在短時間考獲特許秘書專業資格並加入特許秘書及行政人員公會執行委員會, 主要在教育及青年委員會出任主席,一做就十年,協助大專院校管理學糸的同學考取專業資格,給予院校畢業生豁免考試科目等。

我猶記得當年第二暨第三屆聯合畢業典禮在香港大會堂音樂廳舉行,教育司署陶建司憲Mr. Kenneth Topley為主禮人致訓,他為提供有限大學專上課程辯護,社會就業未有需求(見附件南華早報刊載)。與樹仁教訓「敦仁博物」,培養學生擁有卓越知識及技能的同時,也成為仁人君子,有南猿北徹之感。

校監每年都邀請我返母校參加畢業禮,校監幾十年來,在畢業禮上獨愛穿有黃色間格的禮袍,他也喜歡我配合打黃色的呔。

感謝校監、校長對年青人慷慨無私的厚愛,永遠懷念他們。

曾家求 (夜學部、學號:733156)

2025年8月11日

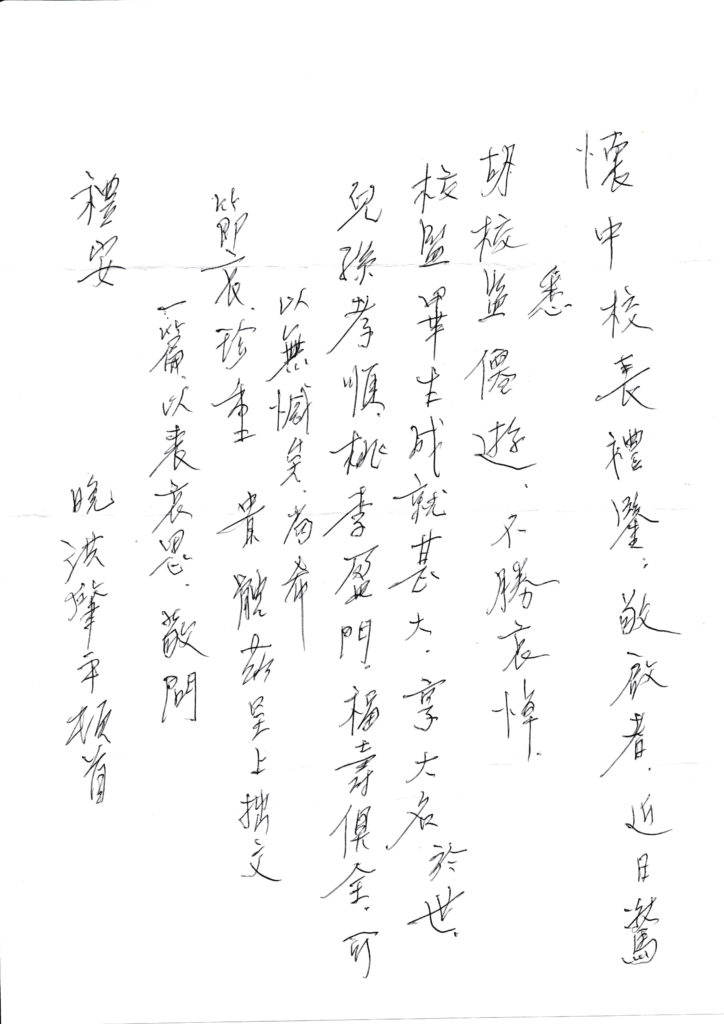

敬愛的校監:

猶記得頭髮斑白的您,在校園裡急忙穿梭的樣子。現在想起,當時您已年過九十,那健步如飛的樣子,實在令學生佩服。

您不時坐在圖書館外,牽著校長的手,默默地看著路過的學生。又或是靜靜的閱讀報紙,感受您和校長共同建立的樹仁。

讀書時見到您,輕叫一聲校監,您必然會點頭、微笑回應。那份慈愛,令我難忘。

得悉您離世一刻,一度感覺樹仁的頂樑柱走了。最能代表到樹仁的您,離開了。但您終於可以找回校長,續回今世夫妻緣。

聽回您多年前的訪問,細讀您的事跡,才能真正感受到您的不凡、堅持,不論是希望學生達到「敦仁博物」,抑或是堅持四年制課程,還是當初捨棄畢生積蓄辦學,無一不令人敬佩。

作為新傳系畢業生,知道一眾師兄姐,在行內的貢獻是有多麼輝煌。傳媒行業能有如此多優秀人才,全因校監辦學、培育,亦多謝您及樹仁,收留當初高考失意的我,及令我可以圓夢走入傳媒行業。

儒者襟懷,山高水長

劉俊鈺 (2015年新傳系畢業生)

懷念我的導師胡鴻烈校監

一位我人生最重要的導師胡鴻烈校監離開了,當收到這消息時心中感到悲痛和十分之不捨。

胡校監多謝您和鍾校長的一士諤諤,不畏艱辛,為我們這些沒法進入精英金字塔最後2%的學子創造可以繼續升學的機會。

因為當年的師生維護四年制的新聞,我第一次認識樹仁,第一次認識倆老的教育理念。當年的專上教育改革,提出一個極為奇怪的「二二一」制,把沒法進入大學精英教育的中學文憑試畢業的學生,往後五年的學習弄得不完整。與倆老仝人教育的理念相悖,完整的專上教育應該是四年,因以倆老堅持四年制大學教育,不接受資助,利用自有的資源去發展樹仁,開展了一條漫長而孤獨的教育之路。「二二一」制無疾而終,而樹仁在2007年2月正名為大學,倆老堅持了多年的教育之路終於獲得肯定。政府經過30年的多次討論和數次改革,在樹仁正名後兩年,香港教育界終於結束討論,推行三三四的中學至大學改革,落實大學四年制。

有一件事讓我印象深刻,入學時,好多同學都知道政府提供了一塊在寶馬山的地給樹仁建校舍,但遲遲都沒有消息。我和一些同學就福爾摩斯上身,去寶馬山查看,看後非常之驚訝,學校要在一個遍佈花崗岩的斜坡上起樓,費用和時間比在平地起樓多好多。然而,學校並沒有向學生和外界訴說工程的艱巨和困難,也沒有發起任何的籌款,只是默默用自己的資金來建校。後來才知道大學本部大樓是打了176根樁柱,在附近有多幢高樓的高級住宅附近爆破打樁,又不影響現有樓宇和居民生活,工程有多多的限制和非常之艱辛,相信這都應該是香港建築界的一個記錄。

校監如同一位慈祥的長輩,他從不疾言厲色,只會關心我們身體和學習有沒有困難。學生的活動他一定支持,逢請必到,逢到必早。當年商學院在長洲搞了三日兩夜的迎新營,第二天在橾場玩遊戲時,見到大門口校監一臉笑容掛著相機行過來,說來長洲走走探望我們。校監來到關心我們吃得好不好,遊戲好不好玩,與我們玩遊戲拍照直至黃昏才離去。作為民歌之聲的頒獎嘉賓,參加聯系足球比賽的開球禮等等,每次來到都是關心我們活動搞得如何,有沒有困難,沒有批評,只有鼓勵。之後在校友會的活動也是一樣,不論在那裡舉行校監都一定出席。校監從沒有向校友作出任何募捐的要求,甚至校友會多次提出舉辦籌款活動,希望可以回饋學校,校監都不同意,他說校友對學校最好和最大的回饋是學有所成,有個好家庭,對社會對國家有貢獻。就算當年在會展舉行的35周年晚宴,校監堅持不要校友破費和照顧初入職場的校友,只容許收取每位校友$500,不足之數由校監私人負責。

這些事例讓我深深的體會和明白什麼是堅持理想,擇善固執,無私奉獻,不求聞達,只問耕耘,不問回報。校監,您的言傳身教讓我受益良多,終身受用。

校監,您堅持了53年,創立樹仁,播下「樹德立仁」和「敦仁博物」的種子,已在每個樹仁學子心中萌芽和成長,定會把這份樹仁精神承傳下去,發光發熱,回饋母校、社會和國家。

為教育、為樹仁,您辛苦了半生,如今,您的學生已在不同的崗位上作出貢獻,成為了為人民服務的政府官員,社會賢達,商界翹楚,各行業的專業人士,教育界的領導。您可以放心下課,到天家與您的挈愛鍾校長重聚,一起休息,享受無憂無慮的悠閒時光。

最後,讓我再次以鍾校長離去時致禮的說話,來向您作出敬禮:「以誠樹德,以信立仁,堅毅不屈,擇善固執,創建樹仁,風霜五十,博雅教育,褔澤香江」。

弟子潘琪偉 敬輓

84會計畢業生

《春風化雨終不悔 仁德長存天地間-沉痛悼念胡鴻烈校監》

今夜的慧翠道上,樹仁大學的五座大樓燈火依舊明亮,可胡校監已隨鍾校長仙遊,我們再見不到您穿梭在教室、圖書館、辦公室之間的身影。世間少了一對教育巨擘,天上多了兩顆璀璨的明星。

胡校監畢生致力於服務香港,曾擔任立法局及市政局議員,在城市建設、民生改善等方面建言獻策。他熱心公益,長期支持醫療、教育及文化事業,尤其關注青年發展。他亦是香港基本法咨詢委員會委員,為香港平穩過渡貢獻力量。

從當年成和道的洋房,到今日寶馬山的現代校園;從樹仁書院,到樹仁大學-半世紀以來因為您們一直堅守樸實無私的教育信念,孕育無數青年的夢想,令多少學子找到發展方向。您們教會我們的,不只是書中的知識,還有敦仁博物做仁人的精神。您們把一生的心血和最美好的年華,都給了這所學校,給了無數像我們這樣的年輕人。兩位慈祥的笑容,嚴謹的治學,都深深烙印在每個樹仁人的心裏。

春風化雨終不悔

仁德長存天地間願您們在天上重逢,依舊談論著家國天下、教育、學生、樹仁的未來。請放心,您們種下的樹,如今已成蔭。那些曾經在您們用心培育成長的學子,如今在各行各業各自綻放,您們傾注心血的樹仁大學,繼續培育人才惠澤社群。

永遠懷念您們的

李娥珍老師 陳永豐老師 許亦群老師

龔從寬(1981) 洪志傑(2006) 姚少斌(2009)楊霓紅(2009) 陳力(2010)

王夢迪(2011) 余倩倩(2011)林竹(2012) 陳思朗(2016) 雷霆鋒(2016)

羅梓軒(2016) 陳煒瑜(2025)紀念

2025年8月

沉痛悼念香港樹仁大學創校校監胡鴻烈博士!深切緬懷胡鴻烈校監為香港教育事業的發展,為推廣普通話所做出的重大貢獻! 胡鴻烈校監不愧為是教育的巨擘,育人的楷模,可敬的師長,學習的榜樣! 胡鴻烈博士是一顆明星,他在我們的天空中永遠閃耀,他的精神永遠放射出教育大愛的光芒! 敬愛的胡鴻烈校監,您永遠活在我們心中,永遠活在我們中間!

姚喜雙 (國社會科學院大學教授、博士生導師、國家督學、國家語委會諮詢委員、中國語現代化學會會長)

2025年8月22日

懷念胡鴻烈校監

胡鴻烈校監,敦厚仁義,信念堅定,春風化雨,惠澤社群。我乃香港樹仁學院1984年社會工作專業之畢業生。回想當年在樹仁學院的求學時光,經常穿梭於萬茂里與跑馬地兩個校舍。雖然四年大學訓練結束後僅獲社會工作文憑,而非學士學位,然當我申請英國著名大學攻讀碩士學位時,多所院校均承認我已具備四年制大學之訓練,無需再修讀額外課程即可直接進入碩士課程。此例充分彰顯胡鴻烈夫婦對樹仁學院學制的堅持,使我們樹仁學院的畢業生獲得了學術上的榮譽與平等待遇。

坦白言之,在樹仁學院的四年訓練當中,我常見到鍾期榮校長,然與胡鴻烈校監相遇卻並不頻繁。十年後我已任教於香港城市大學(當時稱為香港城市理工)社會工作學系,曾有幸參加中聯辦於北京香山酒店舉辦之東方倫理道德學術會議。於歡迎晚會上,除了本港各大學的學者,突見胡鴻烈校監的身影。當時我僅是一名無名小卒,但見到校監後,心中油然而生親切之感,遂鼓起勇氣向胡校監打招呼。我首句便告知他:「我是樹仁學院社會工作系之畢業生,現任教於香港城市理工。」校監聽後,熱情握手,對我的關懷與問候令我至今仍記憶猶新。

隨後的十多年中,我仍有機會在公眾場合見到胡鴻烈校監。每次與他握手問候,校監皆能認出我的面容,並熱烈歡迎我這位樹仁學院的畢業生。他的熱情與對樹仁學生的關懷,時時流露於言語之中,其行為亦成為我為人處世之榜樣。

黃成榮教授 (1984年社工系畢業)

前香港城市大學社會及行為科學系教授

現任教於香港聖方濟各大學

那雙溫柔的手

和那句:宋老師

好多年後仍記得

那時候校監還可以自己乘電梯回辦公室

每次過完年回校上課

他看見我(每位教職員也一樣吧)就掏出一封利是,恭喜恭喜

那最後一封很樸素、很傳統,承載老人家無限祝福的紅封包我保留至今

因為之後再遇到他

已未能喊誰是誰了

但紳士風度依然

西裝革履的他會點點頭微微笑

印象很深刻是往昔開學禮

他發言時都鼓勵莘莘學子學好雙語以駕馭進修的工具

印象很深刻是某年他接受雜誌專訪

有記者引用專業人士說自己的能力如何如何

他即時反應是為什麼這些人會自覺自己比凡人高一等應該得到特殊對待

他的想法完全教我對老人家刮目相看

他真的身體力行

原來是議員

原來是大狀

原來是校監

卻平凡的住在學校宿舍

每次帶著同學去訪問他做突擊的作業

那辦公室內許多家具陪他多少年

這位老人家樸實、敦厚、溫柔、謙虛

敬愛的胡鴻烈校監

我會永遠記得您那雙握著我的手

會永遠記得您叫的那句:宋老師

人間路崎嶇難行

您卻為多少年輕人開山劈石開出坦途

謝謝您

能享耆壽

是福氣

願您享天福

晚

淑慧 上

2025.7.28日

宋淑慧(新傳系前高級講師)

仁者長明-追思恩師胡鴻烈博士

胡校監,您走過百年風雨,現在安息主懷。作為樹仁早年學子,我在此與萬千同窗泣別。您不僅是創校者,更是重塑我生命的引路人。除了從您身上學會畢生做人處世的「敦仁博物」之道,那些與您和鍾校長並肩爭取正名的歲月,至今烙印心頭,成為我一生最珍貴的回憶。

記得初入樹仁時,我為籌組學生會,不惜以激進方式行事,是典型的「麻煩學生」。但您從未否定我這份莽撞,反而在我畢業時親筆為我寫推薦信,言辭懇切,成為我日後投身教育的內心火種。

1999年,政府將樹仁歸類為等同副學士地位,您與鍾校長眉頭深鎖的模樣,刺痛了所有校友的心。老師們在您們帶領下組成「爭取正名委員會」,我亦以責無旁貸之心參與其中。親眼見證您如何堅守信念,凜然回應政府:「樹仁多年來未取分毫公帑,堅持提供四年完整高等教育課程,培育出具仁心的學子-這便是我們的大學資格!」那一刻,我看見您眼中不滅的火焰。

終於,2006年底,行政會議通過決議,正名樹仁為大學。我看見您被眾多同學簇擁,白髮如銀,卻笑得像個贏了賽跑的少年。那一刻,我真正體會到什麼是豐盛而有意義的人生。

校監,請您放心:

您與鍾校長點燃的燈火,永世不滅-

當年跑馬地的三層洋房,已化作寶馬山上的巍峨學府;

您們堅守的四年學制,終成香港教育的豐碑;

而我們這些「樹仁孩子」,正帶著「敦仁博物」的校訓,於社會各界、每個需要光的角落,活成您期盼的模樣。

此後長夜仰望星空,必見「胡鴻烈星」與「鍾期榮星」交映生輝(小行星34778、34779)。仁者不朽,光耀永世!

學生司徒永富 泣叩

樹仁大學1984年經濟學系校友

祭胡鴻烈校監文

嗟嗟胡公。愛國心熱。精於外交。駐外使節。

耀蘇以禮。和睦殊域。旋赴巴黎。博士銜接。

回望故里。懷中情切。英倫考取。律師資格。

雙飛記裏。最堪追憶。返港發展。法律行業。

斐然有成。心曠神悅。平生有願。絃歌響徹。

弘揚教化。不遺餘力。伉儷齊心。車馬同轍。

樹仁大學。挺立海角。植桃種李。滿園春色。

立言立仁。三大立德。民族干城。人才輩出。

社會推譽。一代豪傑。德比日月。清逾冰雪。

今作仙遊。恬然安息。嗚呼哀哉。魂兮歸來。

尚饗。

後學 洪肇平敬撰

洪肇平 (教職員)

這是我非常敬重的校監

很高興能夠在2009年我的MBA畢業與你合照

Matthew Wong

歲月無聲,物換星移。腦海中某個角落,總有不因流光而忘卻的一些人、一些事、一些影像。

港島皇后大道東近金鐘、依靠山邊的那幾條小街,其中的「萬茂里」,就是一處我腦海中難忘的所在。

四年青葱歲月,我幾乎每天都來到這裡,沿著斜路往上走,大約十多分鐘,很快就來到那幢數層高的樓房,我的大專母校——樹仁學院。

我於1982年畢業於樹仁新聞系,那時候,灣仔萬茂里學院規模不大,同學們在幾層樓跑上跑落,學院地下設校務處和校長室,而大家都深知鍾期榮校長是如何的忙碌,而校監胡鴻烈因仍要兼顧律師樓事務,不是每天都在學院,沉沉默默的他總是站在校長後邊,重要事情上他一定出席表態支持妻子的辦學。

在樹仁就讀的那幾年,我寄住在現已改建為酒店的明愛女子宿舍,但逢明媚的早上,會從羅便臣道經植物公園步行回萬茂里上課,途中偶爾會遇到校監,他帶點疲累,步伐有點緩慢地踽踽獨行。年輕的我不敢打擾他。後來就明白到,他的倦容都是為了樹仁的無私付出。

我們學院這對嚴母慈父有見當年香港大學學位之嚴重短缺,毅然興辦「樹仁」,辛勤灌溉,努力開拓,到守護大學成長,更是耗盡家財,而為了堅持大學四年制,不欲樹仁偏離世界主流,深恐影響學生之未來。在政府推行是否改制之時,曾掀起一番討論與爭持。最終為了原則和理念而失去政府資助,辦學之路荊棘滿途。

我是半工讀生,在那年代,像其他相同遭遇的學子,為了幫助家計,雖然成績優異但失去正常入學機會。投考「樹仁」是我人生的轉捩點,在此遇到許多生命中的良師益友,轉換了我的人生跑道,改變了命運!這一切,是多麼的珍貴!

畢業後,「樹仁」學歷令我順利就職教師和編輯。1989年我負笈英國,隨後投考蘭卡斯特大學攻讀碩士學位課程,開啟人生另一章。離開樹仁多年,報考英國大學時仍得到系主任張同老師的極力推薦和校方的協助,使我能夠入讀心儀大學,感恩之心,不敢或忘。

樹仁學院是口碑良佳的私立大專,同學們應徵傳媒工作都受到相關機構的歡迎,而師兄師姐已在業界闖出名堂,他們努力拼搏的實幹精神,惠及我們順利接棒,在傳媒界發光發熱。

校監胡鴻烈就猶如一株擎天巨樹,在校長離世的十一年間仍緊緊守護「樹仁」,以如此高齡一直兼任校長, 勞心勞力,以寬廣無垠的愛心春風化雨,堅守著他倆的終生志業。

親愛的胡校監,我永遠緊記「樹德立仁、敦仁博物」和「自強不息、貢獻社會」精神,以你們的教誨回饋社會。

#永遠懷念你 #胡鴻烈校監 #胡鴻烈大律師

方舒眉 (1982年新聞系畢業生)

懷念胡校監

因鍾期榮博士的邀請,我於1982、83年為樹仁夜間課程教書,之後1984年加入中文大學任教,便沒有為樹仁講課。這短暫的緣份,原來並未完結。2016年當我退休離任中大社會系時,命運安排我重返樹仁服務。慧翠道的校園,每天都提醒我,樹仁從以前我在灣仔上課的校園,發展到現在那麼現代化的校園,經歷過的是那麼千辛萬苦的道路!

我在樹仁最初的幾年,胡校監間中都會出席如畢業禮的慶典,後來健康已不容許。最觸動我心深處的,是有一段時間,幾乎每天黃昏當我返回圖書館大樓宿舍時,在大堂都見到胡校監在胡懷中博士陪同下,在梳化休息,讀報閒談。這表面上是一個平凡不過的家人聚會,但對我來說,卻是非常美麗的情景。胡校監與太太創立了樹仁大學,胡懷中博士及兄長胡耀蘇教授悉心管理,使樹仁這所私立大學屹立於香港及亞洲的大學當中。四十年後,再有機會成為樹仁一份子,感受胡校監的風采,是我的福分!

張越華 (樹仁社會學系系主任)

2025.08.02

悼胡鴻烈校監

鴻鵠西去,烈志猶存。

泣咽別矣,辭寄哀思:

惟仰胡公之風骨兮,縱橫律政,獨行其志。

敦仁博物之不倦兮,興學設教,桃李滿山。

寶馬雲雨而霏霏兮,育蘭芷之生機。

維港風起而蕭蕭兮,乘波濤之長歌。

樹仁立業壯志酬,

順天而壽笑離愁。

別魂已矣心仍在,

賢哲芬芳萬古留。

許明得教授

輔導及心理學系副系主任(本科課程)

悼校監一位毫無架子的慈祥老人

我大學畢業就有幸進入樹仁學院工作。這裏除了是工作的地方,更是一個家。

在樹仁工作八年後我向校方提出請辭,加入一國際慈善機構前往中國北方參與農村扶貧發展工作。校監知道後,立即請我到他的辦公室。他帶點「不憤」自己竟是最後一個管理層知道我離職的(當時從沒想過我一個小職員離職會驚動到大老闆),然後語重心長地勸我不要去,因為我要去的地方無論天氣、環境都十分惡劣,他很擔心我難以適應。此外,我的工作需要與各級政府官員打交道,他深怕我一個柔弱女子會被人欺負。因此,他勸我向聘請我的機構提出請辭,要賠償的錢由他來支付。

聽到校監這番話,我已感動得淚流滿面,還邊哭着邊向校監借紙巾抹淚。面前這位我們十分愛戴、德高望重的校監,竟像慈父一樣關心着他的員工。但因我是基督徒,我很清楚當時是神開路並要帶領我回內地服侍貧窮人,故只好婉拒了校監的心意。校監也十分尊重我的抉擇,並囑咐我日後如遇上任何困難,千萬要讓他知道。在這事上,我想我也是在校監、校長身上學到的榜樣-愛國家、愛人民;並為着自己認定的信念,堅守初心!

雖然我已從樹仁離職多年,但這個家裏的人事物於我仍然非常親切。每當我有機會回去探望校監時,他仍記得我,仍是滿臉笑容、親切地關心我這晚輩。校監不但是我十分敬重的老闆,更是一位毫無架子的慈祥老人。

校監,謝謝您!您的慈祥、謙和、堅毅、對生命的尊重及對人關切的愛,溫暖了無數人的心,包括我!永遠懷念您!

江惠明

向胡鴻烈博士致敬

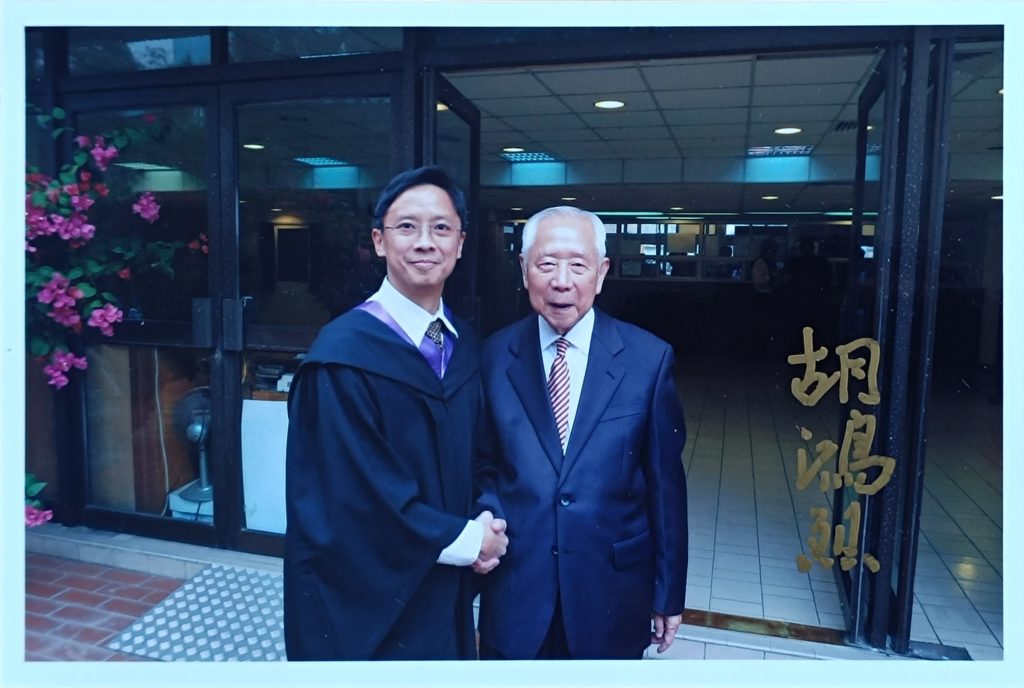

香港樹仁大學校監胡鴻烈博士作為香港私立高等教育的先驅,畢生懷抱崇高教育理想,憑藉非凡毅力與卓越遠見,創辦香港樹仁學院,並推動其升格為本港首間私立大學,惠澤無數學子,為香港高等教育開闢嶄新歷史。二零一五年,胡博士獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位,同年我初到樹仁任教,有幸出席典禮,親睹博士風範,銘刻於心。胡博士一生貢獻卓著,精神長昭後世,永誌懷念,深致敬意。

謹此敬誌追思

彭淑敏博士 (歷史學系副系主任)

二零二五年八月

畢業超過十年。讀書的時候,我看到校監最多的地方是圖書館三樓。早上還未有課堂時,我會到圖書館消磨時間,校監曾會翻閱當日的報章看新聞。相信在其他大學要親身看到校監機會難逢,但在樹仁卻非難事。

感謝胡校監和鍾校長「匯萃英賢,創立樹仁」,願你們在另一個世界幸福快樂。

鴻雁遠去萬人哀

烈陽西沉願再來

胡鈞翔 (2013年歷史學系畢業生)

仁者風範 日月同光——永遠懷念校監胡鴻烈博士

1987年杪余獲鍾期榮校長聘任為樹仁學院講師,翌年1月開始任教於歷史系。1989年初踵府造訪,得與胡鴻烈校監近距離相交;當日情景歷歷在目。當校長和我談畢公事後,瞬間校監輕聲步出書房,親切地温言道:「已談好了?」我回答說:「談好了。」然後校監讓我看手上他正在閱讀的一本袋裝書(依稀記得是一位當代中國學者的自傳)。因不想叨擾校監與校長太久,乃向兩位告辭。

2015年回到樹仁大學參加學術研討會,會上得聆聽校監發言,其間並蒙校監引領到寓所,獲親切接待。校監一如平時說話不徐不疾,面上帶著微笑,令人如沐春風。胡校監與鍾校長兩位為香港高等教育盡心盡力,當只有不到百分之三適齡高中畢業生能進入大學時,胡大律師與鍾教授慨然創辦樹仁,為莘莘學子提供大學教育機會。賢伉儷倆係我城無數代青年良師益友。胡校監與鍾校長對一個城市高等教育事業所作無私而巨大的貢獻,在人類教育史上實屬罕有。他們倆彰顯了人性光輝的極致!香港人特別是教育界永遠懷念胡校監與鍾校長!

劉義章博士 敬書

香港中文大學聯合書院資深書院導師

2025年8月11日

於香港 沙田

《畢業了》

沒有校監胡鴻烈博士與校長鍾期榮博士的堅持與遠見,我或許錯失了求學的機會。短短四年的樹仁生活,帶給我知識、真摯友誼和美好回憶,所學所得至今仍深受裨益,豐富了我的人生,除了感激,還是感激!

胡校監在外界是一位教育界的偉人,而在我們學生眼中,他更像一位儒雅隨和的長輩。回想每次偶遇他往往是前往圖書館的小路上。當我和同學主動向他問候,胡校監總會以溫文爾雅的語調與我們閒聊,關心學業與生活,讓人真切感受到他那份由衷的關懷與慈愛。當年兩次畢業-榮譽文憑及銜接學位課程-都有幸得到胡校監的現場加持,這份光榮與感動,至今歷歷在目。

胡校監一生作育英才,桃李芬芳。如今,他亦畢業了,永遠活在我們心中,教誨長存。願他往生淨土,超生脫苦。

黃育如 (2003新聞與傳播學系榮譽文憑畢業、2009新聞與傳播(榮譽)文學士)

「樹仁號」教育列車車長、我們敬愛的教育偉人:胡鴻烈博士

回想1971年,我雖然未能親眼見證仁大誕生,但亦有幸於十年後搭上這班「樹仁號」教育列車,車長正是胡鴻烈博士及鍾期榮博士兩位教育偉人,帶領一眾老師及學生浩浩蕩蕩前行!列車上不僅沒有豪華裝飾,更欠缺盛宴招徠,但卻滿載教育盛意,仁者之心,沿途響起汽笛聲慢慢前行,接載了無數熱切追求知識、不辭勞苦的莘莘學子昂首向前!並在路上向我們噓寒問暖、善意引導,猶如父母關懷子女一般,點滴在心頭,令人畢生難忘!

在這4年學習時光裡面,我耳濡目染無數令人感動的情節,從中感受到胡校監「敦仁博物」為校訓的教育精神。例如胡校監會親自接見一些入學申請人,以免滄海遺珠;又會鼓勵成績較差同學不可放棄自己,以及珍惜每個學習機會。有一件是我親身感受的學生大事,那就是在胡校監及鍾校長的支持下,香港樹仁學院學生會(香港樹仁大學學生會前身)終於在1983年11月2日獲社團註冊處批准成立,並於1984年2月26日(星期日)下午於樹仁中學禮堂舉行第一屆幹事就職典禮,我就是第一屆的幹事會學術及康樂幹事。胡校監當日還答應出任我們的主禮嘉賓以及在典禮上致詞,鍾校長則監誓幹事宣誓就職。記得胡校監當日一早到場,並與一眾工作人員逐一握手寒暄,還事事關心及慰問我們所遇到的種種困難。致詞時不但鼓勵我們要把握機會把學生會辦得有聲有色,還要求我們做事要用嚴謹、認真的態度,才能完成同學交託給我們的使命,這就是做人應當的道理!

在54載的歷程上,胡校監一路站在「樹仁號」列車車頭,為我們把風看守,當遇到狂風暴雨時總會為師生們遮風擋雨,懼怕我們受到了任何傷害,甚至小至一滴雨水。為了報答胡校監的恩情,有些校友更選擇留下來與校監並肩作戰,一起打造更有規模的列車。同時,亦有很多已經畢業多年下了列車到處闖蕩的校友,都會扶老攜幼重登這班列車向車頭的胡校監問候及求教。這些年來,「樹仁號」列車已經培育出超過3萬多名各界精英,完成了3萬多名年青人的夢想,身為樹仁人一份子,如斯成績令我終身感到自豪!

光陰似箭,日月如梭。轉眼間,我已經離開母校40個年頭,在職場面對無數風風雨雨、人情冷暖,但是由於在仁大經歷了四年資源不足,同學除了要照顧自身學業,更忙於找外快的時光,反而為我鍛鍊出不畏困難、積極向前的性格,更使我明白萬事需要自我勉勵及創造的積極態度,從而積累了很多人生智慧與資產,使我終生受用。

胡校監多年來用盡畢生積蓄、力量、智慧與家人一起為我們3萬多位校友創造了3萬多個可能,3萬多個幸福,我們全部人都收到啦!胡校監請安心與鍾校長在天家相聚,享受你兩的「非凡人生」!胡校監的教育理念、積極態度、慈祥笑容以及推己及人美德已經在中華大地落地生根,遍地開花!我們這3萬多傳人以及受益家人會把這些功德傳承下去,造福人類!

陳少華 (1985年會計學系畢業生)

親愛的胡鴻烈校監:

得知你與世長辭,心中充滿了不捨與惋惜。

感謝校監與校長對教育的無私奉獻,讓我能有機會接受高等教育,有幸成為母校首屆大學畢業生。猶記當日在社會上工作數年後,渴望能重返校園進修,然而經濟因素限制了我的選擇。後經朋友介紹得知,即使樹仁是一所私立學校,但校監校長始終以教育為先,學費相宜,使我能再度成為學生。配合母校的獎學金支持,終完成了四年的高等教育。

後來得知學校被邀請升格,聽說正式成為大學應該是在我們畢業後才會實現。但看到校長、校監及老師們不辭辛勞、廢枕忘餐地為此努力,我們也因此感到驚喜與期待。最終,我們那一屆幸運地成為學校正名後的第一屆畢業生,別具意義。感激之情,無法以筆墨形容。

回想初入樹仁,只能從文字及其他老師口中認識我們的校長及校監,那時經已十分敬重他們。你們擇善固執,努力不懈,無私貢獻的精神深深啟發著我,讓我立志要努力學習,為校爭光,發揮樹仁精神以貢獻社會。素聞校監記憶力超人,每次跟他相遇時,他都能笑著說出我的全名,實在受寵若驚,那份被認可的感覺,猶如一份父親對子女的關愛。每一次的交流,都讓我深感珍貴,無限懷念。

畢業後,我懷著您對我的期望,謹守敦仁博物的校訓,謹慎自信地於社會上一步一步前行。當遇到困難時,總會想著校監校長讓人敬佩的奮鬥故事,自我激勵,勇敢迎難而上。薄有所成後,深信仁者莫以善少而不為,希望以同樣一生追求弘揚中國文化的父親名義設立獎學金,以表孝道、以貢獻母校、以起回饋良風。那日,我寫了一封信給校監,表達我這奢侈的想法,雖然相比師兄師姐們的付出差距甚遠,但望勿嫌我那微薄之力。感謝校監的錯愛,成全我這個願望,那刻的興奮難以言喻!後來相遇的一句「多謝」更是難以承受的重,歷歷在目,銘記於心。

近年,得知校監不僅獻身樹仁,更創辦了「香港青少年德育勵進會」,以宣揚品德教育,並親身指導創辦胡素貞博士紀念學校。承蒙師兄師姐的關愛及賞識,有幸加入這個家庭,讓我能為延續校監的理想盡一分綿力。我會努力,秉承敦仁博物精神,望能不付您的期望。

親愛的胡校監,您的離開,讓社會各界、師生們也感到惋惜及不捨,但看到眾多受到你正面影響的各界人士對你懷念及追思,校監您的一生是相當有價值的,活出了敦仁博物的風範,成為大家心中楷模。校監校長,您們二人鶼鰈情深,希望兩位長輩在天上幸福快樂。

香港樹仁大學2007年畢業生

佘妙如 敬上

這是我與胡鴻烈校監的一張合影(約2010年前後)。那時我剛入職樹仁大學不久,一個尋常的午後,在教學大樓的走廊與他偶遇。記憶中的畫面依然清晰如昨-他穿著那套熟悉的西裝,正緩緩踱步巡視校園。

當他注意到我時,那雙總是含著笑意的眼睛微微彎起。雖然我只是個剛畢業的年輕教員,他卻主動向我伸出手來。我至今記得他的手掌,柔和而溫暖,像長輩握著孩子的手那樣自然。他輕聲詢問我的任教科目,聽完回答後,那句出乎意料的「謝謝你」讓我心頭一顫。當時年輕的我還不懂得如何回應這樣的謙和,只能慌亂地道謝。後來每次在校園相遇,他總會停下腳步,用那個標誌性的慈祥笑容向我點頭致意。這張照片裡的我,還帶著初出茅廬的青澀與忐忑。是胡校監用他潤物無聲的關懷,讓一個對未來既期待又惶恐的年輕人,在陌生的環境裡找到了歸屬感。

十多年過去,每當我翻到這張照片,總會想起他微微前傾的傾聽姿態,想起他眼角的細紋裡盛滿的鼓勵。那些不經意的溫暖瞬間,早已化作滋養我成長的養分。感恩這些平凡而又珍貴的相遇時刻。感謝您,胡校監!

劉劍雯博士 (英國語言文學系教職員)

尊敬的胡鴻烈校監:

時光荏苒,歲月如梭,但與您相處的點滴記憶,卻如鐫刻在心底的印記,歷經時光沖刷依舊清晰如初。

2004 年,我懷揣著對知識的渴望踏入校園,成為會計系的一名新生。 彼時面對「法律入門」 這門課程的功課,我常常感到手足無措,不知從何下手。 在迷茫之際,我看到您坐在圖書館安靜地看報,內心雖忐忑不安,卻還是鼓起畢生最大的勇氣走上前去請教。讓我萬萬沒想到的是,您絲毫沒有因輩份高低而有所疏離,反而耐心細緻地指導我如何尋找參考書籍,還親切地詢問我法律課的講師是誰,關切地瞭解我是否是法商系的學生。那一刻,您眼中的溫和與耐心,如春日暖陽般驅散了我心中的惶恐,也讓我真切地感受到了何為「誨人不倦」的師者風範,這份溫暖與鼓勵,成為了我求學路上寶貴的動力。

歲月流轉,2015 年,已畢業多年的我懷著崇敬與思念回到母校探望您。當我走到您面前時,您微笑著對我說:「謝謝你回來探我。」這句簡單的話語,沒有華麗的辭藻,卻包含著您對學生的真切關懷,讓我心中湧起無限的感動與溫暖。您始終把學生放在心上,這份真摯的師生情誼,是我人生中無比珍貴的財富。

如今,我們深知那終究會到來的日子已無法迴避,但您的教誨、您的慈愛、您為香港教育事業所傾注的心血,早已深深烙印在每一位學子的心中。您就如那句「手種百年樹,心存百世仁」 所描繪的那般,以畢生之力澆灌教育之樹,用滿腔仁愛滋養學子心靈,堪稱 「現代孔子」。

在此,不材學生再次向您致以最高的敬意,願您和鍾校長在天堂繼續看守樹仁。

林啟俊(會計學系、學生編號044027)

驚聞胡鴻烈校監去世的噩耗,內心不禁悲愴。猶記得校監經常坐在圖書館樓下的沙發上閱讀報紙,副校監在旁陪伴的溫馨畫面。當年胡校監和鍾校長毅然拋棄高薪厚職,義無反顧投身教育事業,創辦樹仁,這是一條不好走的路。在那個只有港大和中大的時代,更是難能可貴和十分偉大,令不少青年學子有機會接受高等教育。並堅持四年學制,從不低頭,擇善固執。樹仁從小開始,積沙成塔。從本來只是一所書院,再成為學院,最後正名為大學。校監和校長更是不畏艱辛,在寶馬山上打了一百多根樁柱,才得以建立新校舍,再不斷擴建。他們無私奉獻,努力不懈地作育英才,春風化雨數十載,桃李滿門。雖然自己沒有親身經歷正名大學的一刻,但看到片段仍然非常感動和振奮。不少師兄師姐和教授憶述校監和校長對學生和教職員的關愛,他們以身作則,親力親為,無微不至,把樹仁精神貫徹到底,實在是我們學習的榜樣和楷模。在聽到師兄師姐和教授們的講述以及回看一些影像和訪談紀錄時,不禁為之動容和敬佩。校監和校長雖已離去,但他們的精神不滅,並長存於我們心裡。校監和校長在天上重聚了,希望他們在另一個世界開開心心地生活。感恩校監和校長創辦了樹仁,給予機會讀自己心儀的學科,四年在學期間遇到很多友好的教授和職員,畢業後更遇到很多熱心的師兄師姐。做一個對社會有貢獻的人,並抱持敦仁博物的樹仁精神,才是對校監和校長最大的回報,不負他們傾注於樹仁的心血。多謝校監和校長,永遠懷念你們!

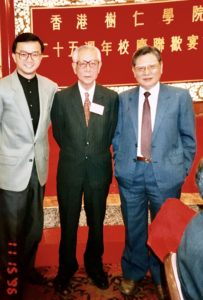

在美國三藩市對胡鴻烈校監的一點個人記憶:

第一次遇到胡校監是1981年的夏天,樹仁新聞系迎新營在長洲明愛明暉營舉行,新同學們互相認識,打球玩得高興,全身是汗,走到看台石階休息時,一位親切的長者坐在後排,突然走上來為我們撥扇,那時還攪不清楚狀況,後來發現,原來是胡鴻烈校監。在樹仁萬茂里校舍學習那幾年,是一生中最難忘快樂的回憶,半工半讀,日子過得非常充實,師生關係密切,常在梯間課室外遇到校長鍾期榮,她總是帶著關愛的眼神,談笑間,卻也有多次見她落淚。那些年港英政府要求樹仁四年制改為英式三年制,才能獲得政府資助,校長和校監本著辦學理念,四年制才是培養完人的教育制度,擇善而堅持。然而,卻有少部分同學不理解而抱怨,我越來越明白,校長和校監當年面對的苦心和痛心。最後一次見到胡校監,是1996年樹仁25周年校慶晚會,那年剛好從美國回來,在酒樓和老師同學們聚舊,一見到胡校監,他竟然還記得我的名字,立刻跟我拍照留念,我們與新聞系系主任黃夢晞老師合照的這張照片,是我最珍貴的寶藏。人去了,事變了,學院升格為大學,校舍更新了,學生也多了。但一所大學的評價,並不單純看校園有多大,教授學者地位有多顯赫,畢業生將來的收入有多高,而是兩位創辦人的一生志業,樹仁的校訓:敦仁博物,能為社會培養多少品德優秀,才德兼備,為人民服務的好公民。十年樹木 ,百年樹人,胡校監和鍾校長,你們已經樹立了仁者的榜樣,你們的功業將會永垂不朽,吾輩當繼往開來,承先啓後,不忘你們的初心與堅持,一路傳仁下去。

IN LOVING MEMORY: DR. HENRY HU

Today, we gather with heavy hearts to honor the remarkable Dr. Henry Hu. We extend our deepest gratitude to both you and Dr. Chung for your unwavering dedication and significant contributions to education throughout your lives. Your selfless commitment and resolute mindset have not only established the foundation of SYU but have also profoundly influenced the growth and learning of every student.

Dr. Hu, you have always been an exemplary figure for us. Your ardor for education and genuine concern for your students have transformed our teaching philosophies, enabling students to flourish in a supportive and inspiring environment. We will forever remember your wisdom and compassion, cherishing all that you have accomplished for us and for society as a whole. Your life lessons will remain etched in our minds and hearts.

As we look to the future, we are committed to upholding your legacy and continuing to make meaningful contributions to the field of education. Rest in peace, Dr. Hu; you will always hold a cherished place in our hearts and in the broader tapestry of our community.

Dr. Monica Law (Head, Department of Business Administration)

還記得就讀樹仁的時候,偶然趕完project,

三幾個同學食宵夜都會長嗟短歎,埋怨樹仁身份不夠動人, 直至有位同學飲大兩杯:「無樹仁的話,我哋都無書讀啦, 應該慶幸至啱呀!」講完又一飲而盡。 飲醉的那個不是我,但我對樹仁的感激只有更深,中五畢業憑着剛剛足夠的分數,轉讀位於灣仔的樹仁書院預科, 校園雖小,但卻令我更加聚焦,目標只有一個:就是入讀樹仁學院! 之後走在慧翠道那四年,渡過了令人回味的歲月。每次想起樹仁,畫面都很動人。感謝校監與校長不辭勞苦的為我們種樹, 讓我們可以好好乘涼,和成長。

香港樹仁大學:

驚悉胡鴻烈校監於二零二五年七月廿七日與世長辭,享年一百零五歲,謹向校方致以深切哀悼,並請向胡校監的公子等所有親人致以誠摯的慰問。

胡校監與已故鍾期榮校長當年鑒於香港大專教育嚴重短缺,傾一己之力創辦樹仁,以「敦仁博物」為校訓,五十餘年來,為香港培養了數以萬計的可用之才,大大提升了香港的中華文化水平。他們的傑出貢獻,將永遠銘記史冊。他們的奮鬥精神,將永遠激勵後人努力向上。

我在本世紀開端,承蒙校監校長垂愛,自上海受聘到樹仁擔任專任教授將近十年,經常面聆校監校長教誨。 校監作為卓有成就的法學家,於我多有啓示指導,並為我在內地出版的學術著作作序。我的一部「教程」再版七次,經校監垂允,始終將其序言敬置卷首。如今 校監去矣,我將繼續從他的教導吸取力量。

胡鴻烈校監永遠活在我們心中!

香港樹仁大學榮休教授 魏永征

2025年7月28日於上海

感謝您!胡鴻烈校監!

畢業了超過二十年,由前線新聞工作到電視電影幕後,樹仁的畢業生可謂無處不在,主播、採主、記者、編輯、監製、編導、攝影師等,

多年來已經成為行內的中流砥柱。感謝校監胡鴻烈博士和校長鍾期榮博士的無私奉獻,沒有樹仁,也沒有我們,作為樹仁的畢業生和教職員,我感到無限光榮和驕傲!我們會繼續努力,培訓新一代,不用掛念!

黃偉傑 (985055)

香港樹仁大學署任校長胡懷中博士及同寅道鑒:

奉接訃音,驚聞胡校監鴻烈博士駕鶴西去,不勝悲悼,謹代表母校中國語言文學系系友會及全體畢業系友向鈞座及家屬唁慰,並致哀衷。

胡校監心繫香港教育,為此殫精竭慮,無私奉獻,殊堪景仰。胡校監與鍾校長創立香港樹仁大學,致力推動本港高等教育普及化,秉持敦仁博物的教育理念立德樹人,我等學子均受其恩澤。

憶胡校監明倫敷教、藻芹揚芬,為人高風亮節、宅心仁厚,為社會所欽仰,為世人所永懷。昔有天文學家楊氏將所發現小行星名為「胡鴻烈星」及「鍾期榮星」,胡校監今雖大行,亦乃歸座星宿,閃耀天際,永垂不朽。耑此敬候

苫安

香港樹仁大學中國語言文學系系友會 謹啟

回首胡校監與鍾校長創立樹仁的過程,歴盡艱辛,旨在為萬千學子開門路。非有鴻鵠宏烈之志莫能成事。我夫婦二人感恩曾受教他們門下!

上世紀七十年代,樹仁學院師生聚在細小的地方,上下課經常碰面。當年在校碰到校監時,他總是主動與我握手,微聲和我說「你好嗎?」我感覺仿似握著一團綿花,柔軟溫暖;腦海不禁冒起兩句話:「謙謙君子;溫潤如玉」。如今想起校監,也總記起這兩句話!正如他夫婦二人辦學,潤物細無聲!

在一次師生活動上校監曾說,創辦樹仁只為有心的年輕人,開多一條路,多一個機會,希望我們自強不息,貢獻社會!今日我夫婦二人回首從前路,沒有樹仁,就沒有今天的我們!願校監安息,與校長在天上相聚,一起守護我們!

12721_001-300x210.jpg)

徐忠明 (1981年新聞系畢業生、學號775001)

早年入讀樹仁的學生普遍有一個共通點,彼此都曾在高考(A-Level)摔了一跤,無法升讀七所大學。前路茫茫之際,全靠校監、校長在寶馬山上建設了這座「最高學府」,讓我們得以接受高等教育,所以我一直視樹仁為人生的轉捩點。

入讀樹仁不久便投入學生會的工作,那時在校內總是同校方對著幹,跑到校外則是「搞事份子」,政治立場亦有別於樹仁的定位。還記得有次理大及樹仁的聯校學生會記者招待會中,我遇上仍在TVB任職的師姐李家文,她在記招後笑問:「校方有沒有『特別關心』你?」我的回覆是「沒有」。

雖說樹仁的校風予人感覺較為傳統保守,但投入學生運動的那些年中,即使常常見報,校方從沒有任何阻撓或干擾。每次在校內碰面,校監總是會指著我露出他那開懷和藹的笑容,仿佛在嘲笑我少不更事。有日他突然走近並緊緊握著我手,當時還以為他終於要訓斥我數句,怎料他說:「日後若有事我能幫得上忙的,記得回來告訴我。」校監這一句簡單的關心,成為我最重要的樹仁回憶。

作為「香港樹仁學院」最後一屆畢業生,實以此為榮,因為我們有幸見證過兩位教育家即使身處逆境仍然堅持教育初心。我亦感恩曾經參與校監、校長帶領下的正名運動,喜見他們對私立大學教育的貢獻終獲得肯定。

胡校監和鍾校長動用畢生積蓄默默支持樹仁發展,連家居也置於校內,與學生的互動完全是零距離,加上他倆常在慧翠道散步,所以樹仁的「家校園」氛圍比任何一所大學更加濃厚。如今他們二人先後仙遊,感覺就如失去家中長輩,令人痛心。但願胡校監、鍾校長在天家重聚,繼續見證樹仁毋忘初心,茁壯成長。

余冠威 (前香港樹仁學院學生會會長)

是你倆的堅持,給我們一個入讀大學的機會,為我們人生鋪墊出堅實的第一步。從前的你,成就今日的我。

胡鴻烈校監,多謝你。

梁健翀(新聞與傳播學系2008年畢業生)

懷念傾盡一生祝福我們的恩師——胡鴻烈校監

1993年我從樹仁學院英文系畢業。同學們都贊同邀請胡鴻烈校監、鍾期榮校長、英文系系主任姚柏春教授、英文系講師陳照明博士等等老師出席謝師宴。我是當晚謝師宴的司儀,有幸坐在胡校監、鍾校長身邊。他們給我的印象是落落大方。我們都畢業了,舉杯慶賀的時候,胡校監彬彬有禮,舉起酒杯,望著我,祝賀我們,彼此敬酒。時間超過30年,我記憶猶新!

回想在學院的日子,有一次我跟幾位同學在圖書館看書。我們都發現法律圖書館裏面比較安靜,有一張長枱完全沒有同學使用。我們幾個同學於是一起走進這個房間,在那裏專心閱讀。忽然,胡校監慢慢地行進來法律圖書館,我們故作鎮定,彼此對望,有點緊張。胡校監低聲禮貌地詢問我其中一位女同學:「你們是哪個系的?」她回答:「英文系」。校監微笑,沒有責罵我們,緩緩地行出去。我們都鬆一口氣。

相信在我們心目中,胡鴻烈校監是一位滿有泱泱大度、學富五車、平易近人、關懷學生的學者和老師。

他和鍾校長一生奉獻生命和金錢,投資在樹仁學院,長久以來令眾多莘莘學子受惠,得到讀書的機會,建立基礎,在社會上能夠自立謀生。我深信我的同學們聽見我這番話,都會心生共鳴,向我們的恩師胡校監感恩致敬。

祝福胡校監的家人得著廣大畢業生問候安慰,身體健康,以懷念他的心,記念他的恩德,繼續滿懷希望,好好生活。

Chan Ting-bong, 陳定邦 (學號892030、1993年英國語言文學系畢業生)

這張照片攝於2017年5月31日,研究院綜合大樓開幕禮前夕。當時我和幾位同學四圍參觀,竟然在這個課室入面看見胡校監在一、兩位職員陪同下進來,然後我就順道幫校監和同學拍照留念。

胡校監一直關懷基層弱勢,身體力行地提供教育機會給芸芸學子,默默耕耘,當中的熱情、愛心和魄力實為我輩朋友望塵莫及。多年來樹仁培育了很多在不同領域上對社會有貢獻的學生,用生命影響生命莫過於此。胡校監,非常感謝您給我們樹立了從教者的榜樣。

劉珮欣博士 (社會學系副系主任兼副教授)

胡鴻烈校監於1997年6 月10日出席社會工作學系的謝師宴,與師生們開懷共聚。胡校監並引用朱熹的詩句:「半畝方塘一鑒開,天光雲影共徘徊,問渠那得清如許,為有源頭活水來。」來勉勵學生。他亦期望回歸後,樹仁學院將會迎來光輝的發展。

周潔玲博士 (社會工作學系助理教授)

感激胡鴻烈校監對教育事業的無私付出與奉獻,與鍾期榮校長默默耕耘,為樹仁萬千學子提供寶貴大專教育機會。

仍然深刻記得,校監經常不遺餘力、親身參與學系、學生組織等活動,和我們年輕一輩親切交談互動,殷切勉勵,給予關懷與支持。

兩位教育家春風化雨,深厚恩澤永遠銘記於我們心中。

李卓謙 (2013年新聞與傳播學系畢業生)

校監,謝謝您。

單淑勤 ( 1995社工系)

I feel so touched by Dr. Hu’s lifelong dedication to education. Dr. Hu devoted full passion and determination to develop tertiary education amidst lots of uncertainties and challenges. Dr. Hu set a role model as an educator, which inspires me to be a good teacher and mentor of young adults. I sincerely would like to express heartfelt gratitude to Dr. Hu’s contributions and inspirations.

Dr. LAM, Gigi (Associate Professor, Department of Sociology)

從迷惘到感恩:致敬胡校監

胡校監在2025年7月27日離開了,15年前的今天,2010年的暑假,我正在為就讀樹仁準備。

準備的心情可說是帶著鬱悶,A level 失利,當時的我只道樹仁是上不了八大的學子的去處、是不得已的退路;胡校監和鍾校長,也像是遙遠的符號。那時的我,相當淺薄,曾想過胡混4年拿到學位就作罷。

我卻沒想到,這個學位是有人凝聚了一生心血、50年來負重前行披荊斬棘而來。好像是一次學校的活動,我才了解這個奮鬥者:

原來,他是成就斐然的大律師,卻在那個大學學位僅向2%幸運兒敞開的年代,看到了無數青年求學無門的困境;

原來,他毅然捨棄安穩優渥生活辦學,是在人生經驗與事業皆豐的51歲;

原來,政府在1978年就有意資助樹仁成為大學,條件是學制由4年改為3年制。然而他拒絕了,堅持4年制才能給學生最好的教育。後來,他在81歲高齡時,重披久違的律師袍,只為籌集學校新建宿舍的資金。而10年後,歷史印證了他的前瞻,政府宣布全港大學改成4年制。

我才知道,這個我曾看不上的學位,可不是什麼「退路」,而是胡校監和鍾校長終其一生奮力書寫的給予我們的「出路」。它承載的,不是妥協,而是他們擇善固執的錚錚風骨。

我才了解,世上絕多的事都不是理所應當,需要爭取、堅持、捨棄。

我才明白,樹仁雖不是培育世俗定義的精英人才,但在他們的言傳身教中,我們學到了感恩、包容和接納。也讓我很慶幸一生中有機會來這所學校學習。

當年每每回學校時,總愛到停車場看看胡校長的車在不在。看到他的車位上的車泊著,莫名地感到一份安穩與篤定。那輛車,彷彿一個無聲的錨點,提醒著我們這所大學的根基所在。現在或許車位上的車型變了,但不變的是這數千個樹仁畢業生改變了的命運。

謝謝您,胡校監!

劉映均敬輓 (2014年新聞與傳播學系畢業生)

多謝你為我們樹仁大學學生及香港教育的貢獻,永遠懷念胡鴻烈博士

鄧耀龍 (香港樹仁大學工管系畢業生、青年會計師發展交流協會會長 、澳洲公共會計師公會會長)

胡鴻烈校監:

多謝您同鍾期榮校長,用畢生嘅心血創辦樹仁,俾咗個可以繼續讀書嘅機會我;多謝您地當年擇善固執,選擇放棄政府資助,令我有寶貴嘅4年大學生活。

可能好多人會睇唔起樹仁,學生質素參差、校舍又細,但我相信大部份樹仁出身嘅學生都對學校充滿感情。自問唔係名校出身、讀書唔叻、A-level又失手嘅我,去到樹仁先真正搵到讀書嘅興趣,然後自覺地想認真讀書;當年學校真係好細,細到好似間中學咁,但滿滿人情味。

眨下眼畢咗業18年,無憂無慮嘅校園生活好似尋日嘅事。雖然到而家都無乜大成就同豐功偉績,但起碼會記住「敦仁博物」去做人。您一定唔會記得我呢個學生,但我一生會記住您。您同校長嘅恩情一生銘記,希望您一路好走

Tong Sin Man (2007年社會學系畢業生)

Although I have not had the privilege of meeting Dr. Hu in person, his legacy of leadership and commitment to education have resonated deeply within our university. The stories of his tireless contributions and unwavering spirit have painted a vivid picture of a remarkable individual dedicated to the betterment of our academic community. While his physical presence may no longer grace our campus, his spirit and influence will forever endure in the hearts and minds of the SYU community.

May Dr. Henry Hu Hung-lick rest in peace, his memory cherished and his legacy celebrated.

Dr. Mikayla Man (Assistant Professor, Department of Sociology)

永懷胡鴻烈校監

感恩胡鴻烈博士與鍾期榮博士,以無私大愛為學子照亮求知路。您們用一生詮釋教育的重量,創辦的學府既是知識殿堂,亦是人格搖籃;教誨如春雨,滋養代代青年。校訓“敦仁博物”,銘記於心。

四年求學,滿懷感恩,永遠懷念,永遠致敬。

陳偉珊 (1991年經濟學系畢業生)

I am deeply saddened to hear of Dr. Henry Hu’s passing. Although I did not have the privilege of knowing him personally, his remarkable contributions to higher education in Hong Kong have left a profound impact on many, including myself.

Dr. Hu’s immense generosity and dedication to providing young people with access to higher education is truly inspiring. His selfless commitment, often at the expense of his own resources, speaks volumes about the size of his heart. He has not only changed lives but has also set an extraordinary example of what it means to give back to the community.

As a role model, he has motivated countless individuals to strive for excellence and to believe in the power of education. His legacy will continue to inspire future generations. My thoughts and prayers are with his family and loved ones during this difficult time.

Bess Lam, PhD

Associate Head (postgraduate studies)

Department of Counselling and Psychology

感恩校監對歷史學系支持及與田家炳先生的結緣

回憶既是傷感,也是鼓勵。先感恩香港樹仁大學校監胡鴻烈博士,對香港樹仁大學歷史學系的鼓勵及支持。除了在胡校監及鍾校長支持及籌劃下,提升歷史學系辦學士學位課程外,更一直支持歷史學系舉辦學術研討會,憶起於2015年4月樹仁大學當代中國研究中心(歷史組)舉辦的「國際學術研討會:從文化及文學的角度詮釋香港歷史」,胡校監更於當天黃昏,大會總結發言後,與參與研討會各位學者合照,此情此景仍存腦海。及後,歷史學系編刊《樹仁歷史學系通訊》,胡校監更親筆提字。當然,也要談及胡校監與慈善家、教育家田家炳先生結緣,故事發展於2009年,胡校監被選為第一屆「中國十大感動人物」之一,而同一屆獲獎者為田家炳博士,及後田老與胡校監會面後,田老更主動無條件提出捐助樹仁大學發展,胡校監欣然接受並致謝,田老成為樹仁大學正名後第一位捐助人士,此成為佳話。及後,田老於2009年經校內及校外遴選委員會通過,決定授予田博士為「榮譽社會科學博士」學位,這也是樹仁大學創校以來授予第一個榮譽博士學位。

區志堅 (香港樹仁大學田家炳孝道文化教研中心主任)

胡鴻烈校監與鍾期榮校長畢生實踐「敦仁博物」之精神,傾盡心力創辦樹仁大學。 二位推行仁者教育,只為涵養學子品德學識。 其堅定信念,為教育界樹立了不朽典範。

身為校友,雖未親炙師教,然校風之仁厚、師長之敬業,無不浸潤著二老畢生心血。 其春風化雨之精神,已深植於萬千樹仁人心中,永為明燈。

仁大校友 胡佩賢 敬悼

鍾校長及胡校監為社會培育人才及讓我們有機會接受大學教育、他們七十年代用自己畢生積蓄建立樹仁,非常令人欽佩、我們都是受惠者、改變我們一生。樹仁學生在世界各地也在各領域默默貢獻。

Kit (1987年樹仁社工系畢業、現在美國加州臨牀心理治療師、在三藩市執業)

校監給我的印象,就是親民。回想大約四十年前,有幸剛回新的校舍任教,在趕着往圖書館而又不清楚哪個樓層的當下,電梯開啓,迎面就是一句溫柔的英語 : “where you go?” 眼神一定,正是校監。對我而言,校監當時的聲容,直至今天,感覺仍然溫暖。校監,請接受我對你永遠的崇敬及懷念,一路好走。

蘇滿堂 (1984 年畢業)

上月,因工作關係重返樹仁,赫然瞥見地下大堂刻上校訓「敦仁博物」的雲石碑,想起13年前,我和胡鴻烈校監就在這裏合照。那年畢業,回校取成績單巧遇校監,我握着他的手說:「謝謝你,沒有你我不可能在大學唸書。」

這並非誇張,因以我當年的高考成績,斷然無法考進八大,更遑論能修讀心儀的新聞系。當年樹仁正名為大學不久,收生要求普遍低於八大,對於公開試成績不過不失,卻又希望繼續升學的年輕人而言,可說是福音。

胡鴻烈校監、鍾期榮校長耗盡畢生積蓄創校,為籌措興建新校舍資金,校監不惜在遲暮之年重回律師樓,進出法庭打官司,為莘莘學子犧牲了晚年享福的時光。所以,如果沒有他,也不會造就到今天的我。

回到13年前的那一天,校監知道我是畢業生,勉勵我繼續努力,又把我拉到雲石碑前拍照,對畢業生囑咐、年輕人的愛戴,不言而喻。

從前,所有資助大學均實行3年學制,校監寧可拒絕政府資助,也要堅持4年學制,不向利益低頭。缺乏政府撥款,他咬緊牙關,多年來獨個撐起寶馬山上的校舍。後來,政府在2012年將所有資助大學改為4年學制,擇善固執數十年,他的教育理念終於得到認可。

記得唸書時,有些同學說:「唓,我地樹仁啫,又唔係八大。」時至今日,不知道是否仍有舊生存此想法,我只知道在職場遇過勤奮盡責、品德端正的文字工作者,許多都是樹仁出品。「上樑正,下樑直」,校監沒有教過我任何知識,但你的風骨和品格,已為每一個樹仁學生立了處世為人的最佳榜樣。

你曾在訪問中提及,鍾期榮校長是你生命中不可缺少的一部分,每次走過人去樓空的校長室,你都會不捨的叫一聲「媽媽」。今天,你終於可再一次抱着她,在她耳邊輕聲細語,就像從前一樣。

校監,謝謝你,願你在天國安息。

鄧展熹 (新聞與傳播學系 2012年畢業生)

一個小小的學生活動

校監都親自現身支持

認真對待、和顏悅色

真真正正教育家典範衷心感激校監和校長建立樹仁大學

讓我有機會讀大學、收獲美好的友情、建立事業捨不得校監您那柔軟、溫暖的雙手

願您和校長在天上快樂團聚

永遠懷念您們兩位恩師

畢業生林芷彤 敬悼

尊敬的胡鴻烈校監,你離世的消息令我感到難過,雖有萬般捨不得,但校監現在可以在天家和鍾校長重聚,為你們感到欣慰……

事實上,胡校監和鍾期榮校長把畢生的積蓄(約5億港元)投放在樹仁書院(現為樹仁大學)中。你們寧拒政府資助,堅持保留4年大學學制。多年來,你們破釜沉舟,自資覓地拓展學院規模,提升教學水平。最終,樹仁在2006年正名為香港樹仁大學。這種「知其不可而為之」的精神令我深感景仰!沒有當時你們收留我這個公開試失敗的孤兒,我根本沒有機會更上一層樓,在英國倫敦大學攻讀工商管理碩士課程。香港樹仁大學是我人生中一個重要的里程碑,你們是我的恩人,萬分感謝你和鍾校長當年收留我這個失敗的小伙子。

雖然胡校監地位崇高,不過當老師或同學遇到困難時,他就像耶穌基督一樣,會歡迎任何人到他的面前,用他的大愛幫助有需要的人。記得有一次法律及商業學系的同學遇到棘手的法律案例(功課)時,他們到校監室找胡校監請教,校監不單歡迎同學進入校監室一起研究和分析案例,而且更循循善誘地悉心指導同學。當下我感到非常意外,令我畢生難忘。從這次經歷告訴我,作為一位用心和專業的老師是需要放下身段,要和同學一起並肩作戰。胡校監讓我明白如何樹德立仁,做一個真真正正的同行者,對我日後的教育工作有着深遠的影響!

胡校監德高望重,但完全沒有半點架子。回想起2005年畢業典禮時,胡校監像一個慈祥的伯伯,到處遊走學校和同學們打招呼及微笑,我主動邀請他拍照留念,他很樂意接受我的邀請。

胡校監,我永遠緊記「樹德立仁、敦仁博物」的精神,永遠懷念你的笑容……

黃偉倫Ricky (2005年工商管理學系畢業生)

南海之隅,香島之濱,地靈人傑,東西文化共氤氳。薈萃英賢…貼切地形容樹仁這一個地方。

回想起1990年代香港仍然是個黑社會龍蛇混雜的地方,我是一個小村木屋區的小朋友,在一所職業先修學校就讀中一至中二,因學業成績不理想,與同學關係不佳、被欺凌,欠交功課、與同學打架,與被訓導主任評核操行H級。還記得當時沒有其他學校校長願意接收我,在當年沒有人事關係的情況下,我步上長長的石級,走到灣仔樹仁書院校務處,會見當時的班主任馮老師,他知道我想返學,所以二話不說就答應給我一個學籍讀中二,在進入樹仁之後,重返校園,這給我一個機會,我記得我在西史課第一次考試出貓,被馮老師識破,她不但沒有放棄我,還給我自省、改善的機會。

雖然當時我的成績不理想,但仍可以升班。當年就是灣仔樹仁書院被殺校的最後一年,之後我由灣仔書院轉至黃竹坑樹仁中學,我們當時要面臨中三淘汰試,我開始有自己升學及就業的理想,雖然知道自己一定不會在會考考到高分,但我已經預備19歲完成中六就進入樹仁學院新聞系。雖然最後我選擇了進入職場,沒有入讀樹仁學院,但經過群體學習、參加比賽,我被樹仁精神所改變,因為樹仁給予我從一個被學校遺棄至被接納,懷有勇氣、感恩、與人合作、勇敢面對困難、正直誠實、體諒及終身學習。

由於樹仁精神,我從一個會考無科及格,一直進修、追求知識,至加入政府成為一個有紀律、守法、守護香港的一員,現在我已碩士畢業及正修讀一個博士學位課程。

雖然我未曾真正與樹仁校長、校監共事或對話,我只在學校大廈牆上看過胡鴻烈校長的題字,但我長大後深深感受到他夫婦對香港的愛、對學生的愛、不離不棄,為香港減少青少年誤入歧途的機會及希望給予香港學生除了政府資助的學位外的另一個選擇。

本人羅聖渝特此留言以感謝樹仁書院、樹仁中學及樹仁大學的各位創辦人、舊老師、行政人員、同學給予我一個人生的開始以及那些珍貴難忘的回憶和機會。

羅聖渝同學 (樹仁書院中二舊生91-92、樹仁中學中三舊生92-93)

2025年7月27日,胡校監離開了我們!

我在2019年至2022年間於樹仁就讀社會學系,對校監的印象不算太深刻,只是從師兄師姐或者是教授們的口中得悉與校監的一些回憶。

對我而言,我在樹仁的三年間,見到校監的機會不多,唯一記得的是當我經過圖書館大樓地下,偶然會在一個小小角落,有一排黑色的梳化,見到校監安靜地看報紙,那個位置彷彿是他的私人空間,旁邊還有一位看護姐姐照顧他,我亦會主動與校監打招呼,看護姐姐亦會幫我轉達問候予校監。

雖然我與校監交流的機會很少,但我非常尊敬他的為人,為母校的付出,永遠懷念!

林溢晴 敬悼 (2022年社會學系畢業生)

懷念胡鴻烈校監點滴彌足珍貴

在胡鴻烈校監與鍾期榮校長合力創辦香港樹仁大學之前,他們兩位已經是香港社會上熱心公益的著名人物,我就讀中學時期也經常在傳媒上聽到他倆的盛名。1979年我在第二次投考香港高等程度考試拿到較前進步的成績之後,懷著放手一試的心情,向樹仁大學(當時稱為「樹仁學院」)申請入讀當時已炙手可熱的新聞系。不久之後,我得到安排面試機會,於是準時到達位於萬茂里的校舍去應試;意想不到的是,面試官竟是由胡鴻烈校監親自擔任。胡校監細心審閱我的兩次高等程度考試成績之後,一針見血地對我說,我由理科轉攻文科,特別多注重文史哲的話,會有更好的成績。這一番暖心的鼓勵,啟發了我日後數十年對新聞傳播史,特別是天主教遠東傳播史的醉心研究。

胡鴻烈校監在樹仁大學發展歷程上,事事親力親為,對學生及對教職員同事,從來不帶作為長上的架子,反而往往是很細心地滿足全各人的不同期望。對我來說,最珍貴的一次經驗是在2010年11月,亞洲國際博覽館展出電子動態版《清明上河圖》的往事。當時樹仁大學特意為全校師生安排專團以旅遊巴士接送前往觀展;我作為樹仁大學新傳系的兼任教職員,十分珍視這次活動,內子亦有幸以家屬身分與我一同隨團前往。展覽結束後,樹仁大學的師生在候車區等候我們的特約專車,內子見到胡鴻烈校監也在場,立即雀躍起來,渴望與胡校監合照,校監知道後立即欣然同意。我於是由當地的保安人員方面借來一張舒適的椅子請校監坐下,我與內子站立在其後,拍了一幀很有意義的照片。

在場的其他師友及同學,一看見我們有機會與校監合照,立即自動在旁邊排隊起來,三三兩兩地要求與校監合照,校監亦來者不拒,並一一與合照者握手;這一來,原本很沉悶的等待,變成為人人雀躍的珍貴回憶。當中的每一幀照片,都滿載著胡校監對身邊每一個人無分彼此的珍視及愛護。這些愛心,彌足珍貴,永在心頭。

林瑞琪博士 (1983年樹仁新聞系畢業、新傳系兼任助理教授)

胡公鴻烈博士千古文

維公元二零二五年,香江之畔,星斗黯沉,期頤有五之胡公鴻烈博士,駕鶴西歸。悲風驟起,學界臨風長慟,如咽浙江潮;苦雨澆下,師生萬里同哀,如傾泰山松。

先生以書生之肩,負萬鈞之任。學出紹興、杭州,師成中央政大;外交之星,冉冉升起。民國三十三年,逢司法官考試之魁鍾氏期榮,自此蘇聯、法國,處處伉儷身影,可謂「芝蘭同味,松筠比節;光耀蘇法,心懷中國」。

及至二賢來港,港英治下,胡公執大律師之公義,法鑒澄明,秉公持正,護佑一方;辯才巧思,助人無數。更懷宏願,散盡家產,斥巨資立庠序於北角之麓。樹仁草創之初,篳路藍縷,先生伉儷,嘔心瀝血,終使「敦仁博物」之幟,飄揚於南海之濱;四年大學之制,紥根於香島之岸。數十萬青衫子弟,沐其春風化雨,此誠香江教育史中,以私力擎公義之不朽豐碑也!

再及九七回歸,香港新曦,先生拳拳赤子之心愈熾。身為耆宿,屢赴京華,溝通南北,情繫兩地。其言諄諄,其意殷殷,為香港平穩過渡、人心所向,鞠躬盡瘁。先生百歲一生,由護法守正至興學育才,終歸於家國之壯闊長卷。其行其德,如春蠶吐絲,絲盡方休;如松柏經霜,歲寒後凋。

嗚呼胡公!香江法界失其明燭;杏壇痛喪其巨擘。然先生手澤長存矣!樹仁黌舍,書聲瑯瑯,猶述先生之志;港島故園,法理昭彰,永鐫先生之名。更兼京港紐帶,因先生昔日精誠愈韌愈堅,此誠先生遺澤之不朽也!

今者哲人其萎,典型永在。胡公追隨鍾老,歷經奉獻一生。山嶽巍峨,遍是先生之風;江海遼闊,滿溢先生之德。魂兮歸來,伏惟尚饗!

茲奉拙詩《畢業題樹仁》(2011年11月作):

「詩家總把蘇杭捧,賽西湖畔綠正濃。

創校多年鶼鰈意,耄耋鍾老與胡翁。

九龍吞吐千江月,天后送迎萬里風。

寶馬山前倚欄望,四年一覺樹仁夢。」

滋蘭澤蕙,桃李芬芳;斯人已去,高山安仰?

樹仁學子,無論在世界哪一個個角落,都不會忘記您的教誨。

中文系一舊生

胡鴻烈博士是一位為教育界及社會貢獻良多的賢達,你的堅毅不屈、無私、一絲不苟的態度,絕對是世人學習的對象,樹仁教會我敦仁博物,永遠懷念你胡校監。

梁敏巧 (2017年新傳系畢業學生)

懷念敬愛的胡鴻烈校監

盡心推動高等教育無私奉獻

樹仁樹德仁風永流傳

黃鳳玲 (社會工作學系79年畢業生)

多謝校監胡鴻烈博士和校長鍾期榮博士的愛心和對教育的熱誠, 建立樹仁學院。在我七年的樹仁工作歲月裡我每星期也會遇見校監,校監總是回到校門,便與不同的同事及學生問好,他那慈祥的笑臉最令人難忘,他每次都與各人打招呼問候近況,他最深刻的一件日常就是當我與校長在校長室交談時,校監回來敲敲門,便第一時間向校長問好、關心,有時更親切地說「媽媽我回來啦!」這就給我更清楚知道,胡校監看樹仁學院就是他自己的家。胡鴻烈校監是我最尊敬的一位德高望重的長輩,他樂於親近及關愛學生、校友、樹仁上下職員,無分高低,他毫無架子,在他身旁就只會讓我們感受到那份溫暖和被接納,這種關愛絕對不能從其他校園裏得着,多謝校監校長的辛勞,願你們安息。

學生事務主任(1997-2004)、1994年社工系畢業生

我是1974年的中學會考畢業生,因於家庭經濟負擔需要日間工作,所以祇有晚上才能完成進修之夢。當時除了香港大學之外,沒有一間大學或專上學院有法律課程可以報讀,是胡校監創辦的樹仁給我這個機會,才可以成為今天的律師和會計師。在母校期間, 我亦有幸受教於胡校監親自教導的中國婚姻法(Chinese Law & Custom),他更親自寫信推薦我去報考當時香港律師會的專業考試。日後他亦親手贈送了這本書給我,使我終生獲益良多,無以為報!十年樹木、百年樹人。不為己、但為群,永遠發揮,樹仁精神。

當年公開試成績不似預期,無力再玩「高級文憑/副學士再升大學」的遊戲,聽同學說樹仁新傳系出名就去報名。

落筆那刻有掙扎過,選擇曾經很渴望入讀的社工系,還是為名氣選新傳系。

然後,才慢慢了解校監校長排除萬難,創立樹仁的故事。

校監總是平易近人,你會在學校任何角落,都有機會碰見他,或許聽不太懂他的普通話,但你能感受到他真誠地心繫學生。

畢業禮後,拍下校監為校長托著四方帽的情景,這個微小卻溫馨的舉動,告訴大家鶼鰈情深的真諦。

當年混沌又「摺」的我,事隔多年,才發現選擇新傳系,緩緩打開我「摺埋」的心,認識世界,亦激發我的「記錄魂」。

感激校監及校長對香港教育界的貢獻。

P.S.: 當年畢業沒找校監留影,感謝同學捕捉我在畢業典禮上台的一瞬,讓我跟他同框了。

065017 梁慧琳

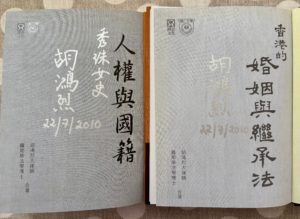

記得1986年Dr HU 每星期親自以英語、粵語和普通話教授我們中國刑法和中國婚姻法!雖然卅十多年前往事、印象依然深刻!

Dr HU 和 Dr Chung 的教育之恩,定必銘記於心,沒齒難忘!

曾於2010年7月22日在灣仔書展中購得Dr HU 親筆簽名兩本書「人權與國籍」和「香港的婚姻與繼承法」,珍而重之!另外、2007年6月7日本人也曾應校監繳請出席法商系接受學術評審委員會的會議,分享法商系獲頒授學位的光榮和喜悅!

鴻儒雅逸懷忠烈

期越春秋耀光榮願大家保重、悉懷!

黎秀珠Helen LAI (1987 Law & Business)

敬愛的胡校監,感謝你的理念、堅持和信念,春風化雨、百年樹人,懷念你。

Angel (新聞系畢業生)

最早得知胡博士真實長什麼樣子還是某次去圖書館路上,經過怎麼樓下坐著一個老伯伯在看報紙?後來醒覺他就是胡博士呀!就是我還沒有入學看了整個建校故事而感動後更加堅決了我進這家學校的決心的人呀!原來他就是那位活著的傳奇!我們實際沒有任何的交集,甚至沒有說過一句話,或許有過眼神接觸,但他在我心中永遠都是一個硬朗的角色,每次看到他撐著高齡的身軀出來參加學校的活動,還是那副精神奕奕的模樣,眼睛裡永遠都是發光的!感謝胡博士創立了樹仁,樹仁裡面每一個人身上都懷著創校時期望學生擁有的特質,這是一種說不明道不出的精神和態度。正因為樹仁的創立,所以大家才有了這麽多的兄弟姐妹,可以互相見證成長,這是一件難得的事情!永遠懷念胡鴻烈博士!

譚筱白 (2022年經濟及金融學系畢業生)

沒有讓您們失望的後續

1985年,我們是第一批進駐寶馬山新校舍的大一學生,一切都是新的。除了上課,平日總見到鍾校長和胡校監有影皆雙。

畢業數年後,一天重返樹仁基督徒團契講道,會後特意走上校長室想找鍾校長說句話,卻見到胡鴻烈校監與鍾校長一同出現。我走上前問安時,他倆怔了一下。我忙說自己是中文系畢業的校友,因當年曾對校長不禮貌,現在想親自道歉,說句對不起。 然後胡校監問我現在做什麼工,我說剛唸完神學,現在在教會當傳道的人。他倆聽後,笑著點頭,說:「看得出,看得出。」

一次機會,一點讓他們得著為教育付出的回報,應該會給師長添一絲欣慰。我們都繼續成長為對社會有益的人。

悼念,也向兩位為教育傾出全心全意的教育家致敬。

梁啟興(851054)

他夫婦為人和家庭都十分節儉,多年前一個中秋節的晚上,我們送月餅上去探望他,他看著震震吓好厚的舊式電視機, 至今令我們內心十分感動,他和家人對「樹仁」全心全意、對社會的無私奉獻,「仁者」精神,流芳萬世……。

Sammy Chow Hou Sun(工管系校友)

Helen Lai (法商系校友)

此際媒體對胡校監之行事多有回顧,我們生也晚,未睹草創之困乏,亦未歷不轉制之艱難,惟我們是當年經歷升格審查之一群,故僅就此略陳數言,以為悼念,亦備後來者所覽。

我們深深感受到,胡校監一直關心並支持中文系,猶記得某年胡校監出席系會就職禮,於致辭時勉勵眾人努力籌辦活動,發揚中文系首重古典研習之精神。回想當年系內名師甚眾,本已有國故大家、詩詞名手及文字學者等,復又從內地高校延聘教授,眾師大多精於古典,相信正是胡校監寄語中文系學生多向此研習之緣由。即使在升格審查時,外間曾有擔憂學生不夠「現代」之查詢,我們深信,當時中文系首重古典之特色,與胡校監生平經歷,實皆可以一詞蔽之-風骨。

維歲次乙巳,九八級中文系諸生敬祭於故校監胡鴻烈博士,其辭曰:

嗚呼!壯年興學,草創樹仁。不牟私利,全心育人。鑿山為校,久經艱辛。堅守所信,事必躬親。歷三十載,正名得伸。未止謀劃,趨走風塵。大樓矗立,氣象一新。壽逾耄耋,履職終身。桃李盈門,成果豐殷。哲人雖逝,常存精神。嗚呼哀哉!尚饗。

王麗詩、朱冠球、周貝琪、莫家文、陳家樂、陳慧玲

麥倬甄、蕭海揚、黃嘉敏、黃慧芬、鄒雅詩、鄭懷穎、蔡天發 敬悼

胡校監,多謝您,沒有您的付出,也沒有今天的我。

那些年在校就讀,每日回校上課總會見到一位「老頭子」散步,看見我們一班年輕人總會報以和藹可親的笑容,會與我們乘坐同一部電梯,幫我們按着電梯的開門按鈕。

教育不應是商業,不應為賺錢而辦學,這句話說的人很多,真正做得到的又有多少?胡鴻烈與鍾期榮兩夫妻創辦樹仁之時已年過半百,名已成,明明可以享福,但卻花盡畢生積蓄為年輕人提供教育,為莘莘學子付出所有,提供一個機會重新熱愛學習,學懂何為「敦仁博物」,沒有當天您的堅持,也沒有今天的我,可以回饋母校。

樹仁樹仁,樹德立仁,還記得校監您有一幅字,正正是寫上「樹德立仁」。教育,不應只傳授知識,更要培養學生的品德仁義,您以身作則,畢生奉獻教育,為我們這班年輕人提供新的希望,提供一個容身之所,培養我們成為社會有用之人。

還記得那些年,你年事已高,行動不便,但仍堅持坐在樹仁圖書館門口,看着學生們去上課,每次和您揮手打招呼,校監您都會向我溫暖地微笑,再揮揮手,那笑容也在我心中埋下溫暖的種子。

胡鴻烈校監、鍾期榮校長,謝謝您們,永遠懷念。

裴浩輝 (新聞與傳播學系2013年畢業生)

摸魚兒.永懷樹仁雙璧

問世間,仁是何物?

賢伉儷,死生相許!

攜手同種千年樹,

深耕五十寒暑。

傾家財,志不渝,

婦唱夫隨杏壇路。

三顧草廬,

聚當世宿儒,

敦仁博物,

嗣尼山鐘鼓。大學路,憶昔篳路藍縷,

陡崖上,黌基初鑄。

看今朝,寶馬山巔,

雲起玉樓瓊宇。

再造恩,存肺腑,

願隨春風化霖雨。

千秋萬世,

有桃李成城,

仁風浩蕩,

回首立雪處。

1992年中文系畢業生林華武(881022) 敬輓

深切緬懷周南中學傑出女婿胡鴻烈先生

時維季夏,酷暑炎炎。2025年7月27日,我們最崇拜的著名大律師、教育家、周南女婿胡鴻烈先生,安詳駕鶴尋妻而去。驟聞噩耗,痛徹心扉。晴天逢霹靂,難忍淚雙垂。

伏惟思量,歷歷在目。念胡鴻烈博士青年才俊,喜結良緣。超級學霸高中畢業後順利進入當年頂級學府之一的「中央政治大學」。榮獲巴黎大學法學博士、英國大律師。風華正茂的他,參加全國高等文官考試,在外交官組位居榜首。同期考試的司法組狀元鍾期榮,來自我們湖南長沙市周南女中,國立武漢大學法律系畢業,後來成為中國首位女法官。兩位狀元喜結良緣,比翼雙飛。外交官考試狀元配中國第一女法官,一時傳為佳話。胡先生從此與我們周南中學結下不解之緣。

又念胡鴻烈教育家嘔心瀝血,創辦樹仁。獅子山下的愚公,香江邊上的夫子。堅信教育能改變社會,勇敢地擔當起復興中國文化之重任。夫婦倆慕古思賢,憂時憂國,咸信興教育,振人文,乃大丈夫應有之作為。賢者伉儷,本可錦衣玉食,偏偏辭去高薪高職位工作,散盡家產四五個億,自主創辦樹仁書院,香港教育格局為之一變。為升格為樹仁大學,提升辦學品位,在不依靠政府撥款的情況下,遲暮之年的校監,以愚翁移山的精神,又回律師樓兼任工作,出入法庭打官司,籌集工程款。香港樹仁大學以「樹德立仁、敦仁博物」的辦學理念推行仁者教育,旨在培育具智慧、內涵和修養的人才。

再念胡鴻烈社會活動家愛國愛港,譽滿天下。曾任第六屆、第七屆全國政協委員,第八屆、第九屆全國政協常委。2007年,胡鴻烈、鍾期榮夫婦獲得「感動中國」年度人物。2008年,胡鴻烈獲頒香港特區授勳及嘉獎制度最高榮譽大紫荊勳章。

還念胡鴻烈周南女婿情緣深厚,天涯咫尺。身為周南女婿,幾十年如一日,愛妻即愛妻之母校,每逢年節慶典,邀函頻遞。周南大的校慶,慷慨解囊,大額捐贈。支援並參加周南香港校友會活動。視周南中學赴港人員如愛妻娘家人,親切接見並促膝交談,精心安排食宿。周南中學一直設有「鍾期榮獎學金」勉勵周南學子以鍾期榮夫婦為楷模,勤學奮鬥,造福人類。樹仁、周南兩校攜手同行,共創輝煌。

回不去的歲月,留不住的哲人。慎終追遠,民德歸厚。嗚呼痛哉,伏地泣血!

成波文泣奠

2025年7月28日

因為有校監和校長,我才有機會讀大學,還記得當切考了兩次AL成績也未如理想,面試更加是未開竅,以為自此以後與非常希望入讀的社會工作學系絕緣,就在以為無望之際,剛好得悉中學同學介紹我在樹仁學院修讀社工系,其後報名面試不久就收到通知被取錄。好記得有次社工系的鍾姑娘在一次聚會問大家:「大家進入樹仁一段日子,覺得樹仁怎樣?」我答:「麻雀雖小,五臟俱全」校園雖不大,但真的是甚麼也不缺,校監校長及樹仁真的給予我一個空間提升及發現自己。引用一段同學講得很有意思也讓我感動的話:假如我曾經對社會有所貢獻,絕對要歸功於校監及校長給我機會在樹仁大學讀書,多謝校監校長。在此亦向眾家屬致意願一切平安

感謝您與校長的堅持與遠見讓我可圓夢

胡鴻烈博士的離世令人惋惜,他是香港樹仁大學創辦人與校監,與鍾期榮博士共同奉獻教育,深受敬重。其寄語「不忘初心,方得始終」提醒我在快節奏社會中堅守方向,以仁愛與博學面對挑戰。胡博士以「發憤忘食,樂以忘憂」自況,展現對教育的熱情,成為我的人生指引。我將銘記教誨,繼續前行。

Vincent Ho

初入樹仁時,便是懷著對胡校監及鍾校長的欽佩。那時還未興建研究院綜合大樓,在教學樓、圖書館及慧翠道上,常常能見到二老的身影。校監爺爺習慣讀報紙,圖書館裡有他的固定座位;若是傍晚時分,還能遇到在圖書館門口小坐的校監。在樹仁的十幾年裡,校監爺爺看著我戀愛、結婚、生子,印象中的他永遠是親切的,而他們所做的事情是何其偉大!雖然我沒能擁有二老的智慧,但樹「仁」之心永記心中!致敬,感激,緬懷!

程曉琳 (註冊處職員)

In Loving Memory of Dr. Henry Hu Hung-lick

It is with profound sadness that I extend my condolences on the passing of Dr. Henry Hu Hung-lick, the founder of Hong Kong Shue Yan University. His lifelong dedication to education and his unwavering commitment to academic integrity have left an indelible mark on Hong Kong’s higher education landscape.

Dr. Hu, together with his wife Dr. Chung Chi-yung, envisioned an institution that would nurture intellectual growth and moral development. In 1971, when Dr. Chung intended to establish a kindergarten, Dr. Hu proposed a more ambitious vision: “Rather than starting a kindergarten, we should make it a university!” From that moment, Shue Yan College was born. The path to university status was long and arduous. For over three decades, Dr. Hu and Dr. Chung invested their personal resources and devoted their lives to building an institution grounded in their educational philosophy. In 2006, Shue Yan became Hong Kong’s first private university, a milestone achieved through perseverance, sacrifice and visionary leadership.

I was admitted to Shue Yan in 2018 as an undergraduate student in the Department of History. Although Dr. Hu did not teach me directly, I often saw him seated in the university library, quietly reading the newspaper. He was always kind and greeted students warmly. As someone who did not perform particularly well in the Hong Kong Diploma of Secondary Education, I am deeply grateful to Shue Yan for giving me a chance to pursue higher education. The university provided me with a foundation in historical research, theories and methodologies. Under the guidance of dedicated faculty members, I was fortunate to participate in research projects that deepened my appreciation for scholarly inquiry and collaborative learning. Their mentorship and encouragement inspired me to pursue further studies in Hong Kong history and education at The University of Hong Kong and The Education University of Hong Kong. The educational achievements of Dr. Hu and Dr. Chung are not only historically significant but also academically relevant. Their contributions to the development of higher education in Hong Kong have been central to my coursework and tutorials, particularly in exploring the evolution of educational policy and institutional models. I believe their legacy offers rich insights that merit further exploration in the field of educational studies.

Thanks to the vision and determination of Dr. Hu and Dr. Chung, Shue Yan has remained steadfast in its mission to cultivate intelligent, capable and socially responsible students, even as it navigates the evolving priorities of the education sector. Dr. Hu’s legacy is not only reflected in the university’s institutional achievements but also in the lives of the students who have been empowered by the opportunities he helped create.

May Dr. Hu rest in peace. Knowing that his contributions to education will continue to resonate through the generations of scholars and educators shaped by Shue Yan University.

Luda Chan Chun San

Alumnus, Department of History,

Hong Kong Shue Yan University

不是偶像是榜樣

我是一個拒絕崇拜偶像的人,中學時就算面對當時得令的香港球王胡國雄,也沒想過找他簽名。大學畢業後當過記者,接觸過不少政、商、演藝界名人,亦從沒找任何一人來合照。但我竟在修畢新聞系學位銜接課程後,於2010年的畢業禮當日主動找校監來合照,還特意把該數碼相曬晒成硬照,待再見到校監時找他簽名!那麼說,胡校監成了我的偶像乎?非也,他不是偶像,而是我由衷尊敬的一位智者,予我言教身教。這簽名相就是提醒我須以校監為榜樣,凡事堅毅盡心,待人真誠謙厚,處世寬宏無私。

初遇胡校監, 是在1983年的新聞系新生營,胡校監晚上到營地探訪我們,大伙兒見他和靄可親,笑容可掬,就大著膽子嚷著要校監唱歌。他想了想,就唱出抗日歌曲「松花江上」,盡顯校監的家國情懷,也教我們接不上口,沒敢來encore。這算是連消帶打的一招乎?

在校四年,與校監接觸不多,只偶爾在校內活動碰見他。倒是畢業後參與校友會服務,與校監交流接觸多了,對這位錚錚鐵骨的仁人君子有更深刻了解。亦見過他在一個研討會後,主動伸手與早年曾與母校有嫌隙的一位校友講者握手,二人相視而笑,互相問好,那刻我真的感動了,由是更堅信校監的人品和氣度。

從胡校監身上看到的是無私的人性光輝,遠高於世俗層次的所謂「成功」。他思想開明,敢變求新,勇於承擔,甘為理想一往無前,致力為年輕一代的全人發展付出畢生心力,給社會帶來深遠的正面影響。這是自我實現的心靈富足,活出精彩而實在的人生。

校監,感恩有你。願你在天家與鍾校長一起,走上更精彩的旅程!

冼學良 (新聞系1987年畢業生)

尋回謝師宴中有校監身影的照片時偶記-從畢業開始,是完結更是傳揚

一晃畢業二十年,照片鮮明猶似昨天。當時千禧年代,即使是步入光纖互聯網的高速新世紀,籌備謝師宴仍殊不容易。四年級開學時,入世還未深的我們已經開始著手準備。但經驗尚淺,思想單純,所憑的只有靠熱心和拼勁。當年仍然是「學院」年代,我系當屆純心理學組(純心組)和輔導心理學組(輔心組)共七十多人。純心組要完成畢業計劃(FYP),輔心組則整學年要逢星期二、四全日到機構實習,星期一、三、五則回校上課,還有做義工、功課、匯報和大小測考,課業實在繁重,連睡眠時間也不足夠。

籌備謝師宴,要找場地、問報價、看餐單、揀日期,篩選差別、預計人數。出席謝師宴的人數不同,預算價錢也會有不同。十多位籌委同學們要相約時間開會跟進進度,緊密聯繫,互相配合,保持和諧,少點默契協調都不行。然後更要在兩個學期間的不同階段,收集所有同學意向,歸納可行方案,集資交付訂金,再邀請各位老師,還有主題訂定、場地佈置、節目安排、人手編配、刊冊印製、禮物選購等,各項細節,千頭萬緒,均需要所有同學協調遷就,求同存異,達成共識,分工合作之餘,卻又一同決定,爭分奪秒,幾經辛苦,小心翼翼,才勉強沒大錯。在沒有Google Form、WhatsApp Group、智能手機,頂多得手提電腦和ICQ通訊的時代,仍然盡力保持資訊透明,公平公開;免為誤會夾帶私逃,更不能「走堂」「潛水」(但那時也是特別珍惜倒數著餘下不多的上堂日子,盡量回校上課),能做到,想想也覺得有點瘋狂和不可思議!經歷過,現在回頭看才知道,舉辦難度,隨時高過一場世紀婚宴!

隨著時間推移,到得聚餐將至,正當我們自以為一切順利,準備就緒的時候,方發覺千慮一失,忙亂誤會之間,遺漏了邀請最重要的靈魂人物-胡校監!我們一方面心頭已經涼了一截,更大部份的是在想:人家邀請大學校長,都以半年到一年前起計的。更甚的是,如果沒有校監前來,謝師宴的意義便沒了太半,大家一直的努力也會留下莫大遺憾,更讓眾同學失望至極。試想想,眾人到齊卻獨欠創始人,是何其災難級的一個場面呢?於是我們頂著無比的尷尬,匆匆走到校監辦公室,硬著頭皮邀請他;心想他貴人事忙,倉卒邀請,既無禮又難成事;即便有空,也很可能想多留點時間照顧校長,是以實在覺得校監難以蒞臨,心下慚愧不已得無地自容。但是,校監聽罷,笑了笑,不單並沒推卻,更爽快答應,赴約光臨,蓬蓽生輝,喜出望外,感動難忘!雖然當晚他席不暇暖,我們未及把握機會與他和所有師生合照留念,但校監的出席卻仍給了我們非常重要的意義、他致辭時的鼓勵、勸勉和叮囑,仍歷歷在目。

這件事情雖小,或許都隨時間散在風裡,但更見校監待我們學生從沒架子,親切如同家人。在校監校長偉大的人生歷程面前,我們實在顯得太渺小。從前會覺得這所學校的校長校監永遠不變,異於其他大學制度,更會帶點不自在。但現在再看,反而覺得這個不變,卻更勝鐵打衙門,而且帶點自豪。也許這是因為我們這代學生,當時正經歷著學院奮力爭取升格到大學的時期,看著校長校監當年都已八十有餘的高齡,仍撐起烔烔雙目,思路清晰地帶領學院仝仁努力,校監更不時會親自巡視和招呼外評人員,實在欽佩之至。每當我們得知一課程及一學系能通過評審,翌年獲得升格,都令人鼓舞,振奮人心。亦因為校監與校長這樣一點點細微的努力,讓我們能親眼目睹並切切實實地體現著這個「精誠所致,金石為開」的明證。也才能把敦仁博物的價值觀、同理心和愛謢學生的深厚情感,言傳身教地薰陶學生,潛移默化,不知不覺地成為我們的楷模,一代代的傳承下去。特別是現在發覺,同期同學不少都仍然從事對人的工作,甚至是教育界,在工作時會自然地將這份古道熱腸的精神,成為責任,一直發揚開去,這更是尤其重要。

感激校監與校長的培育,令我們獲得接受高等教育的機會,使我們學有所成,服務社會,遍佈各界,發展香港,改變人生。一直以來你們堅持帶給我們的四年校園生活,也正如謝師宴時,校監你所叮囑我們要牢牢記住,樹仁同學要互相扶持,使我們同學之間的情誼更真摯親厚,學習更嚴謹堅實。更令我們深深體會到,育人的工作雖不會一天就見到成果,卻總是在一些特別的時候,才令人驀然發現它靜靜開花,滋養生命,潤物細無聲,德澤遍香江。

校監、校長,謝謝你們!讓我們致最崇高的敬意,不負所學,秉承你們的德志,繼續散播開去。

2005 年輔心系畢業生楊校友敬輓

Dear Dr Henry Hu,

Thank you for your unwavering dedication in establishing Hong Kong Shue Yan University alongside our late Principal, Chung Chi-yung, and for your steadfast support of the Law and Business Department. Your vision and commitment have nurtured a growing number of legal professionals who continue (and will continue) to make meaningful contributions to Hong Kong’s legal community.

The Law and Business Program provided a valuable platform for me to lay a solid foundation before further advancing my academic studies in law and pursuing my legal career subsequently. I feel privileged to be among the many students who advanced their legal studies after graduating from HKSYU, culminating in my Juris Doctor degree and the Postgraduate Certificate in Laws (PCLL). In addition, the program’s compulsory Putonghua component has proven especially valuable in today’s legal landscape, enhancing my ability with confidence and clarity. Being admitted as a solicitor in Hong Kong is a milestone I deeply cherish.

Your selfless contributions and noble spirit extend beyond Shue Yan, leaving a lasting impact on the broader Hong Kong community. Your legacy will always be remembered by alumni, current students, and future generations of Shue Yan.

As I reflect on my journey in the legal industry, I recognise the profound influence you have had on my career and the many others you have inspired.

I join Shue Yan in mourning the loss of the late Dr. Henry Hu. May your legacy continue to guide and uplift us.

In remembrance,

Max Lui

Bachelor of Commerce with First Class Honours in Law and Business (Class of 2016)

致校監胡鴻烈博士:圖書館的陽光裡,永遠有您的溫度

圖書館門前那張曬太陽的椅子,今天空著了。以前每次快路過圖書館,心裡總會有種期待「今天會不會碰到校監曬太陽呢?」您坐在那兒,像棵曬太陽的老樹。頭髮銀白,曬得暖暖的,就那樣安靜地看著校園,看著我們這些學生跑來跑去。您的眼神總是笑眯眯的,讓人覺得特別安心,好像回到了家。

畢業前鼓起勇氣找您合影,您笑著點頭的樣子,我手機裡現在都還存著。每次翻到, 都覺得心裡暖暖的。您就像圖書館裡一個溫暖的角落, 不需要刻意去找,知道您在那兒,就覺得踏實。

張涵 (2020年市場學及消費者心理學碩士畢業生)

當年高級程度會考放榜,我的成績很不理想,亦沒有大學錄取。正當人生陷入低谷時,是樹仁給了我機會,讓我的人生有了轉機。

入學不久,我參加了師友計劃。開幕典禮上,胡校監的致辭充滿智慧,那些鼓勵的話像暖流注入心田,讓我至今難忘。更幸運的是,我在這個計劃中認識了現在的太太,我們在這裡相戀,最終組成了家庭。

在校園裡,我們經常看到胡校監和鍾校長相伴的身影,是最生動的婚姻課堂。從你們身上,我們學會了夫妻相處的真諦——這些比書本更珍貴的教導,早已深深種在我們心裡。

當年你們從零開始創辦樹仁,而樹仁又幫助我們從零建立家庭。這樣的恩情,如同再造。衷心祈願胡校監和鍾校長在遠方重聚,繼續相伴相守。也請你們的家人節哀珍重,照顧好自己。

最後想再說一次:謝謝胡校監和鍾校長,以及樹仁的老師和同學們攜手改變了我們的人生。

It was my honor and privilege to work with Dr. Henry Hu in the 1990’s when I was supervised by Dr. Chung as the Dean of Student Affairs. Dr. Hu cared about the students, and the staff in our office. He was always curious and approachable. We all loved Dr. Hu!

Back in the 1980’s, long before international exchange programs became popular, Drs. Hu and Chung were the pioneers who created the collaborative Bachelor’s and Master’s programs between the United States, the United Kingdom, Australia and China. Dr. Hu was a firm believer in creating educational opportunities for Shue Yan students and graduates beyond the limited education available in Hong Kong.

At that time, Shue Yan was going through the accreditation process. I had many opportunities to work with Dr. Hu and witnessed his futuristic vision for Shue Yan to become the first private university in Hong Kong. I was always in awe of Dr. Hu’s diplomacy and connections with Chinese and Hong Kong governments to navigate the maze of politics that helped launch Shue Yan to reach its goal.

Dr. Hu’s unwavering dedication to higher education had given a second chance for those like me who could not enter the public universities in my era. Shue Yan had changed and enriched my life in so many ways. Dr. Hu was my role model, and I learned so much from him.

I will miss Dr. Hu dearly.

Christina Wong

在樹仁大學的校園裡,我們不僅獲得了知識,更遇見了生命中重要的人。正是在這裡,我邂逅了我的太太,她成為了我生活中不可或缺的一部分。

胡鴻烈校監的離世讓我們感到沉痛,他的智慧和慈愛將永遠在我們心中留下痕跡。正是在他的領導下,樹仁大學成為了一個充滿愛與尊重的學術環境。

讓我們懷著對胡鴻烈校監的深切懷念,繼續將他的價值觀和精神傳承下去。讓我們永遠珍惜在樹仁大學結識的人,以及那些美好的回憶,這些將永遠在我們心中閃耀。

願樹仁大學的胡鴻烈校監在天堂得到安寧,他將永遠活在我們的回憶中。

劉智傑及丘偉婷伉儷 (2012年工管系畢業生)

親愛的校監:

感謝您讓我們有幸步入大學的殿堂,遇見那些啟發思維的良師益友,生命中最親密的朋友和伴侶。

沒有您的辛勞與奉獻, 就沒有今天的我們。願您在天之靈,帶著招牌微笑與校長相聚,繼續共同守護樹仁。

「胡德春風潤,

樹仁蔭後生。

願將斯志傳千載,

桃李爭榮報恩光。」謝謝您,永遠懷念您。

IMG_0657.jpeg)

cb1f2e3d-e263-44f4-91fc-a8f77a341f82.jpeg)

逸思 泓杰 (2014 年新傳系畢業生)

作為樹仁學生的一員,我滿懷敬意地感謝已故的胡鴻烈校監。他一生矢志不渝,堅守教育理想,以深遠的眼光與堅定的信念,在缺乏政府資助的艱困環境下創辦自資學位課程,使無法進入資助大學體系的學生,仍有機會接受高質素的高等教育。胡校監的無私奉獻與遠大抱負,為我們打開了通往知識殿堂的大門。或許正因這份得來不易的學習機會,樹仁學生之間在校外特別珍惜彼此、互相照應。

願胡校監與鍾校長在另一個世界中繼續並肩前行,延續他們摯愛的教育使命,在彼方播種智慧與希望,照亮更多心靈。而他們在校園裡悠然漫步,向我們微笑的畫面,永遠深深烙印在每一位樹仁學生的心中。

Katherine Poon (2013年工商管理學系畢業生)

悼念樹仁大學胡鴻烈校監——感謝教育之恩

上星期初,我一天內接到我的樹仁同學、畢業了的學生及舊同事通知,我們的校監胡鴻烈博士離世了。心中不禁難過。我1982年入讀香港樹仁學院,在校時,我經常見到校監傍晚時在教室前慢慢走過來,我們向他打招呼,他停步並親切地向我們問好,沒有任何架子。從這個時候開始,我知道樹仁學院是一所有禮貌及簡樸的大專院校。

我得鍾期榮校長的推薦往英國留學,回港後加入樹仁學院社會工作學系任教。1999年教育統籌局推行教育改革,在樹仁學院努力爭取下,開展評審工作,包括:會計學系、新聞與傳播學系、社會工作學系及中國語言文學系。本人被委任為社工系撰寫評審報告及準備評審文件,胡校監監督一切評審事務,而鍾校長照顧評審進度。

初出茅廬的我,在準備過程中,摸著石頭過河,有些資料從校監和校長處借回來。由準備至評審團到訪及見面是一段漫長的日子。還記得有一次,我在給鍾校長匯報工作進度時,胡校監進來,馬上懇切地問我有甚麼他們可幫手,並說他們可幫我分擔。大概校監和校長擔心我長時間支撐下去,怕我倒下來,故來支援。當時我深受感動。請校監和校長分擔工作是不對的,我只說快完工了,需要幫忙我會說話,並向他們表達謝意。從以上一件小事可以看出他們瞭解員工的苦處,我並不孤單,因為他們支撐著我,不斷給我鼓勵來面對挑戰。我學會團結大家、上下一心的方法,這是最好的身教。評審過後,校監邀請我與他一起出席晚宴,我在感謝校監的濃情厚意之餘,我在想,母校培育我,並聘任我為教師,我在工作上全力以赴是責無旁貸的。

胡校監除從事法律事務外,他在社會服務及福利方面作出莫大的貢獻,他是多間福利機構的委員及永遠會長,為它們出謀獻策。故此,每當有福利及服務單位與社工系合作時,校監都積極參加,例如早年香港懲教署及社工系合辦社會工作證書課程畢業典禮,胡校監替我們致辭,並向嘉賓介紹大學近年的發展,令主禮的懲教署長及一眾嘉賓讚嘆不已。此外,灣仔及東區社會福利署分處聯同大學為區內居民合辦《凝聚家庭齊抗暴力》的開幕典禮中,胡校監以樹仁大學校監的身份,鼓勵大眾對抗家庭暴力,對地區的家庭及不同社群起了積極的帶頭作用。社工系請香港政府前首席顧問顧汝德教授到樹仁大學訪問,胡校監親自歡迎,並請我在有限時間內為他準備英文歡迎詞。在本人有限的水平下,艱苦完成講稿後,及時送到校監手上。校監修改講稿後向嘉賓、學生、老師致詞。活動後校監感謝我的幫忙。我身為社工系教師,盡力完成校監交託的任務是理所當然。從這件事看到校監謙謙君子的態度,我上了一課。

本人執教社會工作專業,凡牽涉社會事務,須校監參與時,均會徵求校監的同意,校監都會親自出席。校監平日主力他的法律工作,下班後回大學。我們向看守車場更亭的同事打聽校監是否已回校,以便我及時與校監商量事務。有一次車場李叔告訴我,校監經過更亭時,跟他說近日天氣很冷,他夜裏當更時有沒有足夠的禦寒衣物。如果沒有足夠衣物,他就拿些下來給他。大家都感覺到胡校監很照顧員工。這對我們亦是一種身教,對同事及學生應多加愛護及盡量為他們著想,令他們面對挑戰時有更大的信心面對及刻服困難,使他們在大學工作及生活更有安全感。

我們憑著胡校監和鍾校長的教導,由成和道、萬茂里至寶馬山,由學院正名為大學,他們的教導是恆之有效的。現在校監已離開了我們,我感到難過。回想當日我們上下一心,克服了種種困難,我們在傷痛及難過之餘不忘說一聲:多謝校監的教導。

區榮光 (社會工作學系退休老師)

永遠懷念胡鴻烈博士

胡鴻烈博士畢生以弘揚教育、造福社會為己任,德行兼備,學養俱深,風範永存。

1971年,博士與鍾期榮博士憑藉非凡毅力與堅定信念,創辦樹仁書院,秉持教育初心。即使面對外界挑戰,博士仍堅守「敦仁博物」之校訓,矢志推動人文教育,砥礪奮進,不遺餘力推動樹仁學院成為香港首所私立大學。

博士對樹仁懷有深摯情誼,創校以來親力親為,躬身力行,直至期頤之年仍擔任校監兼校長,默默耕耘逾半世紀,深受師生與校友敬仰與愛戴。博士之精神,如燈塔高懸,指引一代又一代仁大學子砥礪前行。

作為香港樹仁大學新聞與傳播學系的一份子,有幸承其教澤,於仁大汲取知識之餘,亦深受博士堅毅辦學精神所感召。博士對真理、社會公義與學術自由之堅守,早已深植心底,成為持筆為公、以文濟世之信念根基。

謹以至誠一筆,遙寄哀思。

願博士安息,精神彌久,永垂仁大。

2022年香港樹仁大學新聞與傳播學系編輯委員會出版部《說在線》全體莊員敬輓

尊敬的胡校監:

得知您離世的消息,作為樹仁的畢業生,心中充滿不捨與感激。您與校長創辦樹仁大學,為我們提供了一片求學成長的天地,這份恩情,我們永遠銘記。

在樹仁的日子,不僅學到知識,更遇見許多優秀的老師和同學,這些都是人生中珍貴的財富。您的無私奉獻,深深影響了我們。您一生節儉,卻總是把最好的資源留給學生和教授。記得MBA教授訪校時,一定安排他們入住能欣賞維港煙花的宿舍,自己卻從不追求這些享受。您以身作則、處處為他人著想的態度,展現了真正的仁者風範。畢業典禮上,您親自關心每位來賓,讓我們感受到親力親為的態度。

畢業後,我有幸在樹仁工作,感受到您對中華文化的重視。2010年,您和我們觀賞電子動態版《清明上河圖》,讓我們見證科技與傳統文化的結合,深刻體會到您對傳承中華文化的用心,至今難忘。

胡校監,謝謝您為教育付出的一切。我們會永遠懷念您,並努力延續您的精神,貢獻社會。

敬悼

Grad_Photo1-300x199.jpg)

梁嫚淇 (工管系畢業生)

龍騰虎鳳創樹仁 長監二人超凡人 天上地下孔仲尼 入世出世那來休 敦仁博物猶顯赫 付之實行使命成 勇者無懼非尋常 拋棄榮華與富貴

明知前路苦艱難 迎難而上虎山行 鞠躬盡瘁未覺苦 但其仁道得倡行

燒燃生命大火炬 點亮無數漣漪來 人生朝露迅間逝 作育英才志不移 平易近人德行崇 丹心頌揚吾師範

並非理論無實踐 事業專業前茅列 實踐仁德孔儒學 朝聞道夕死可以 世間難遇二奇人

校長施行仁德政 校監理論實踐行 堅持司法公義德 胡監義務救苦困 法律辯護被告人 由來得益付辦學 四年學制牢不改 為教學子德行來

加拿大生會早成 各位幹事團結力 身體力行助同窗 秉承敦仁與博物 貢獻社會報樹仁

得聞校監放學了 學子會員心沉重 眾人憶述領恩情 曾受恩果千年記 湧泉相報永心情 樹欲靜而風不息 異地相隔報恩援 唯有彼邦盡仁義 為顯樹仁精神來

學姐清貧考碩士 校長親寫擔保信 大筆金錢抵押內 學生不負樹仁望 分文不動樹仁錢 完成碩士凱旋歸 懷著仁德與博學 春風化雨助他人 帶領同窗健身行

每週策劃山水遊 更助後學仁心在 同窗新移民需求 教其習車考試成 更甚贈送自家車

成就他人困難時 皆從校監教導來 校監開學訓導詞 己欲立而先立人 己欲達時先達人 後其身而外其身 書僮永記座右銘

另有學子家清貧 無法交付學習費 樹仁長監行大德 安排樹仁中學教 授爾支持助學金 學生自力條件現 好等繼續寒窗學 體驗敦仁博物心 學成有幸赴加國

大展樹仁才德來 義務照顧各種族 市長得悉後獲授 種族和諧名譽獎 學生異國行仁義 校長得聞極歡欣 存中國教育大全 樹仁開花結果時

此等情況甚普遍 受惠學子非一二 同學會內常聽見 各人自覺深感受 明白長監栽培恩

異地師兄與學姐 樹仁學府畢業時 仁德學問兼秉承 異國外地放光彩 敦仁博物表現來 大展才學貢社會 他鄉仁道得倡行

吾雖與師一年緣 像留千心永記取 緣起緣滅因由在 那怕一年覺有情 覺知覺醒覺悟來 留取丹心秉承志 半世漂洋心未變 笑問客從何處來 樹仁書院生吾萊

門外

迷途小書僮

吳裘基博士 (1975-76年工商管理學系校友、懷雅遜大學退休教授、香港樹仁大學加拿大校友會成員)

永遠懷念我們樹仁的胡鴻烈校監

深受愛戴的胡鴻烈校監離開了我們,社會各界深切哀悼!對我等樹仁學生和校友,更是失去了一位循循善誘的良師益友、人生嚮導、啟蒙前輩!想到自胡校監創辦樹仁以來,多少人從中找到他們人生的路向及前途的依託,甚至最終實現理想。胡校監作為當之無愧的偉大教育家,對香港的貢獻毋容置疑,相信大家近期在各種報道中已經十分清楚,不用細述。我希望以自己在樹仁的日子來懷念我們永遠的胡鴻烈校監!

我有幸經歷了樹仁從港島灣仔萬茂里位於斜路末端的舊小校舍,搬到寶馬山新校舍的極大喜悅,2年舊校舍與2年新校舍的校園生活,對當時的樹仁學子來說,變化不可謂不巨大,正好見證了胡校監和鍾校長他們費盡心血的巨大成就,更不用說位於寶馬山的校舍後來不斷擴建,直到成為香港第一家私立大學,多少不為外人道的困難都是校監和校長以堅韌不屈的精神一一解決。校監校長一直堅持大學4年制,婉拒了當時政府的威迫利誘,直至最後香港所有大學都實施4年制,他們的遠見和魄力更令人折服。

遙想當年在樹仁組織各種學生活動時,包括我剛巧選上第一屆樹仁學生會當評議員,到後來成為樹仁經濟系的系會主席,舉辦大大小小的學生活動,胡校監及鍾校長總是十分關懷和支持,經常提點。

印象特別深刻的,是我與其他經濟系系會幹事同心協力舉辦的「中國貨幣及金融體系展覽」,得到當年新華社香港分社及中國銀行香港分行的大力支持,還邀請到時任新華社香港分社李儲文副社長親自蒞臨開幕儀式,並得到南洋商業銀行的贊助,這些都少不了校監和校長背後的支持和鼓勵。時至今日,還是記憶猶新,對校監校長懷著無限的感激。他們兩位在樹仁與大家相處的點點滴滴,都留在許多樹仁師兄弟姐妹的心坎裡,那種細水長流的關懷都透視出他們持之以恆的崇高教育精神。

雖然我在讀時的樹仁學院尚非香港政府認可的大學,但許多遠道重洋去獲取更高學歷的校友們分別努力取得不少海外大學的認可,直接就讀並取得碩士學位。樹仁校友們的成績有目共睹,也是校監校長多年來的努力成果。

還記得當我在美國匹茲堡大學拿到碩士學位準備回港時,他們更親自關心我的去向,親筆邀請我回到樹仁執教並擔任副系主任,如此器重和關懷備至,確實感激不盡!雖然我最終選擇到香港貿易發展局工作,他們也十分支持,為我感到高興,囑咐我常回樹仁走走,與師弟妹分享經驗。

在樹仁的日子確實是我人生不能磨滅的美好回憶。校監校長為大家提供了繼續努力奮鬥的園地,為不少樹仁學子留下屬於他們的記憶。校友們秉承「敦仁博物」的精神在社會各界開創各自的一番天地,對社會也做出不同的貢獻。樹仁校友在各行各業的種種表現和成就,相信足以告慰胡校監及鍾校長的在天之靈,不負他們所望。

胡校監以105歲的高壽離開了我們,信守了對鍾校長的承諾,守護著樹仁到最後一刻,他們終於在天家相聚。胡校監的精神將會繼續與樹仁同在,為香江留下不能磨滅的傳奇,永遠活在樹仁學子及校友們的心裡!

黃炳逢 (樹仁經濟學系校友)

輓胡鴻烈校監

遼鶴東歸去 稀才不復生

桃蹊成綠蔭 楮墨顯奇才

苑室殘經籍 塵寰恨落英

神遊方外境 慼慼剩離情

陳婉君 (1999年中文系畢業)

校監友善親民,校園無論大小活動亦會見到他的身影。曾作為興趣團體的幹事,故亦曾獲邀於校園活動擔任不同崗位的工作人員,因此有幸比其他同學有更多機會接觸校監。只能說他真的來者不拒,無論誰想與他聊天拍照都可以,是位很可愛可親的老人家。現分享四組校監的照片,原來畢業已十多年了;因原本載有相片的電腦已壞掉,能在已上載至社交媒體的紀錄裡尋找,能找到的已不多了。分述如下:

11-2010.3.31-22ndSportDay-校監頒獎_會計系全場總冠軍-4-300x200.jpg)

第一組是於2010年3月31於灣仔運動場舉行的第廿二屆陸運會,我有幸擔任計時員,那時候校監身體較為壯健(那些年曾見過他追校巴的!),應該90歲左右吧,在場地四處走動觀看比賽,亦與同學聊天拍照,擔任最後接力比賽的起步發號員,亦致辭、頒獎(那年會計系是全場總冠軍呢)及致送錦旗予場地代表。

IMG-20130309-WA0004-300x225.jpg)

第二組的相片,是2013年3月9日,那時候有幸擔任校友會委員,與其他委員一同回校向校長及校監拜年聊天留影。那天和委員們預備了一個果籃送給校長校監,校長校監叫我們下次不用破費了,「回家嘛。就不用買禮物,人回來就可以了。」

14-2015.03.19-校監於港大穫頒發名譽社會科學博士典禮後茶會情況-300x225.jpg)

第三組的照片是2015年3月19日校監於港大獲頒發名譽社會科學博士,那時候擔任校友會委員,故有幸出席見證典禮,相中為校監與出席人士留影。

15-OpenDay-19.11.2016-open-day參觀後與其他校友於圖書館大樓地下同校監聊天合照-225x300.jpg)

第四組,是於2016年11月19日,那天是研究院大樓落成後的第一個Open Day,與其他校友一同回校參觀。參觀後,於圖書館大樓地下遇到由看護相伴看報的校監,與校監聊天留影。那時候,校監說他兩個月後便九十七歲了,更約定了下次的Open Day再見。但之後因有不同的事要處理便沒有回去了,這張照片便成了與校監最後的合照。

最後,祈望校監與校長在天國╱另一世界重逢安好,感謝校監校長創立樹仁,培育我們,使我們能有愉快的校園時光。

黎永瑩 (2011年會計學系畢業生)

記一件往事

有一年,有一位新聞系教授問我為何每天放學就立刻離開。我很尷尬說,我想自己承擔生活費,趕著幫學生補習以及做兼職記者。教授續說,我看你文筆還可以,可以讓你採訪胡鴻烈校監嗎?他見我有所遲疑,說我有費用補貼你的,我說不是錢的問題,我只是沒信心。

接下來,我草擬了二十條問題,怎知道,約胡校監時緊張的沒有跟框架發問。可能,他知道我緊張, 然後就給了我很多相片,一一回顧他的往事,到訪問的後期,我問他,我可以跟您合照嗎,他立即說好。訪問最後,我跟他握了握手,他溫暖的手至今我還沒有忘記。

樹仁這所大學在一個小山丘上,卻孕育了無數學生,也成就了很多人的夢想。有很多人說education as business,但這個世界上還有人用自己的儲蓄辦一所大學,這一個反操作讓人覺得很有愛,並且留下一顆善良的種子在每一個人的心中。

教育最大的功德就是讓學生有希望,重新熱愛學習。多謝您們,胡鴻烈校監、鍾期榮校長。

thumbnail_IMG_6323-300x225.jpg)

陳頴琳 (新聞與傳播學系2013年畢業生)

那些年,每次在寶馬山校園見到胡校監,總是會輕輕地向他點頭,說聲「校監,您好」。他也會揮揮手、微笑回應。

同很多人一樣, 當年高考失意,如果沒有樹仁,我們就沒有書讀,人生也可能從此改變。

很榮幸能夠成為樹仁學生,胡校監和鍾校長這份恩情,永存在心。

除了感激,還是感激。

(原來這是我唯一與胡校監同框的照片,攝於2010年11月11日觀賞電子版《清明上河圖》。)

林漢山 (085038)

緬懷胡鴻烈校監-改變我們一生的巨人

我是工商管理學系2010年的畢業生,也曾在校內註冊處任職,我在樹仁這6、7年的日子裡,有幸親眼見證胡校監的風采。校監一直對教育充滿熱忱,我還記得在校園各處都可以看到校監的身影,有時在慧翠道散步,有時在教學大樓了解學生和學校的情況,有時在圖書館大樓閱讀報刊。他總是全心全意關心學校的情況,關注師生的發展。

還記得在2015年,我有幸參與了校監在香港大學名譽博士頒發儀式,並為他拍下了一些照片。那一刻,我感受到的不僅是他個人的榮耀,更是他一生為教育事業付出的縮影。他的堅持與努力,讓樹仁成為香港首間私立大學,為無數學生提供了改變人生的機會。

多年過去,樹仁不僅給予我升讀大學的機會,更為我提供了持續進修的基礎,讓我可以在公共政策範疇上建言獻策,為社會發展貢獻一分力量。這一切,都得益於胡校監當年創辦樹仁的遠見。他的精神始終激勵著我,讓我明白堅持的重要性,也讓我時刻銘記應以自己的能力回饋社會。

胡鴻烈校監的一生, 是對「敦仁博物」校訓的最佳詮釋。他堅守儒家思想,以積極的態度幫助他人,以嚴謹的態度追求學問。他的教育理念,不僅影響了樹仁大學的發展,更影響了無數學生的成長。他的離去是香港教育界的巨大損失,但他的精神將永遠留在我們心中。

在此,我謹以最深的敬意,緬懷這位改變我們每位樹仁畢業生一生的巨人。胡鴻烈校監的精神,將繼續指引我們前行,讓我們以他為榜樣,為社會貢獻自己的力量。

願胡校監安息,他的精神永存。

吳子倫 (香港樹仁大學2010年工商管理學系畢業生)

胡公鴻烈校監千古

鴻爪偶留山寶馬

烈陽斜照道成和

乙已年處暑 後學 老瑞松 黃子健 拜輓