康文署聯同文化推廣組織「非遺六月」於2025年6月14日在香港文化博物館舉辦高峰會,逾20位粵港澳三地學者、非遺傳承人就「非遺在保護中發展、發展中保護」這一主題展開討論。香港樹仁大學作為協作學院,仁大歷史學系副系主任彭淑敏博士及副教授區志堅博士更獲邀參與演講。

當中擔任活動主持的仁大新傳系校友兼「非遺六月」活動籌委會委員伍婉婷女士接受《樹仁簡訊》訪問時,讚揚母校積極推動非遺研究,「樹仁在非遺工作上佔據了一個很重要的位置,不同學系的學者或教授用工作或公餘時間關心這件事」。她又舉例,仁大學術副校長陳蒨教授主理的盂蘭勝會研究項目,以及區志堅博士有份撰寫的《發現香港─ 非物質文化遺產在香港》,都證明樹仁重視非遺工作。她強調,推動非遺的精神不僅在於技藝的傳承,更在於「態度、歷史、品格,及內在的傳承」。

伍婉婷女士從事非遺相關工作多年。她指出,自己擔任灣仔區議會議員時,負責文化體育事務委員會工作,因此接觸大坑舞火龍,並認識多名老師傅。而她除了推動國術發展,亦趁政府於2017年公布首份「非遺代表作名錄」,記錄了20項非遺項目。

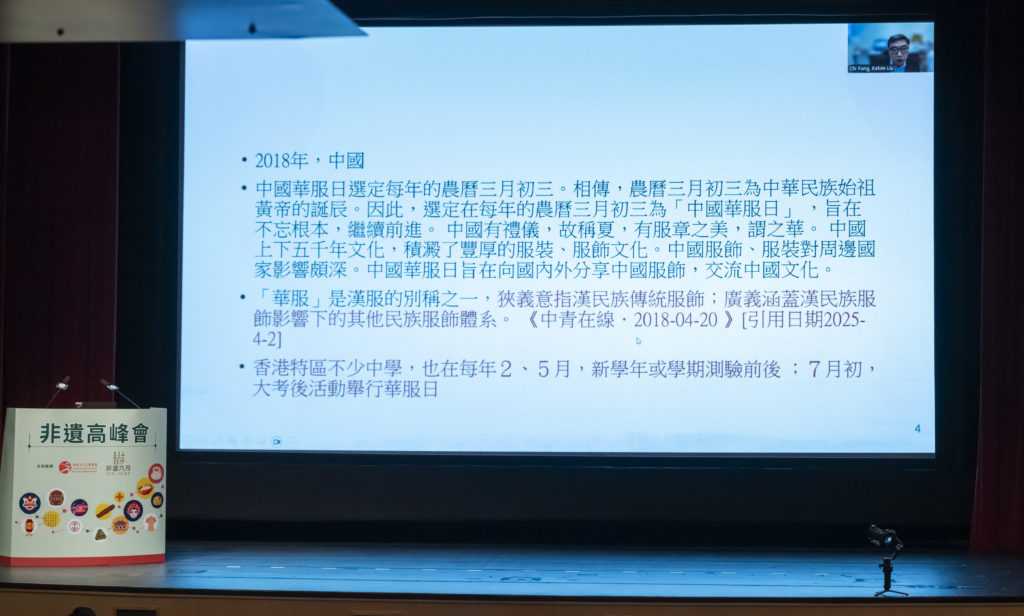

非遺高峰會當天下午的專題討論分成「傳承與發展組」、「傳承與實踐組」。仁大兩名學者參與演講,身兼田家炳孝道文化教研中心主任的區志堅博士以「中學與華服知識的傳播:以楚服及楚國文化知識的推廣為例」為題,視像分享研究華服與知識傳播的重要,以及如何推動華服文化。

至於身兼非物質文化遺產諮詢委員會委員的彭淑敏博士則為專題討論作總結;彭博士認為,非物質文化遺產作為「活態傳承」,透過實踐中的再創造與社群間的文化連結,實現可持續發展;推動高等院校與傳承群體之間的知識共構與參與式合作,強化跨界共學的文化實踐。最後,她建議港人立足粵港澳大灣區整體發展脈絡,發揮香港作為國際交流平台的優勢。

來源:2025年7月刊